如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

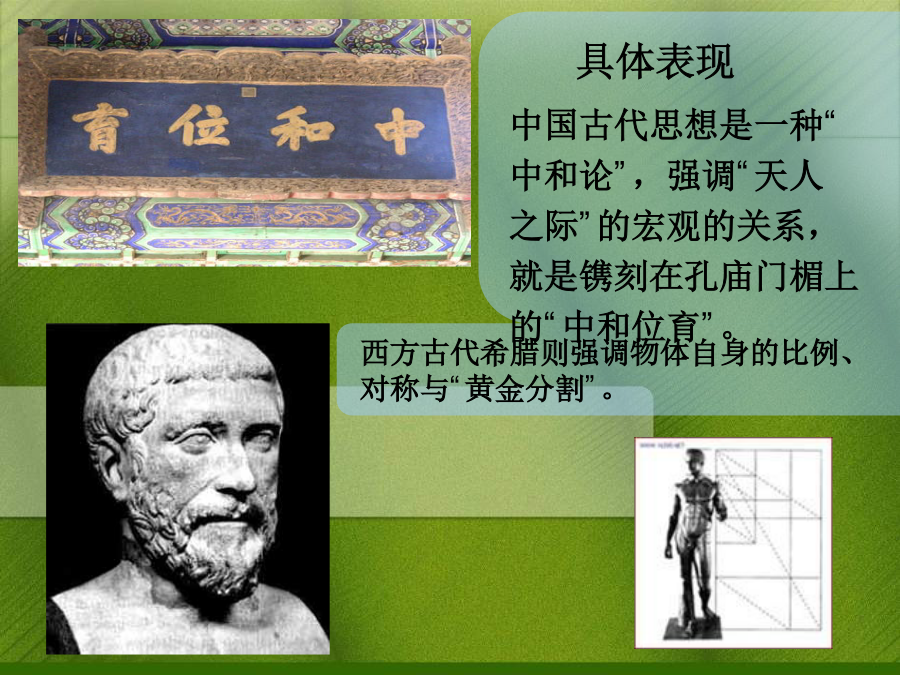

中西美学观比较“和如羹焉,水、火、醯(xī)、醢(hǎi)、盐、梅,以烹鱼肉,燀(chǎn)之以薪,宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。君子食之,以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉,臣献其否,以成其可;君所谓否而有可焉,臣献其可,以去其否,是以政平而不干,民无争心。故《诗》曰:‘亦有和羹,既戒既平。鬷嘏(zōnggǔ)无言,时靡有争。’先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。声亦如味,一气、二体、三类、四物、五声、六律、七音、八风、九歌,以相成也,清浊、小大、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下、出入、周疏,以相济也。君子听之,以平其心。心平,德和,故《诗》曰‘德音不瑕’”。《国语·郑语》载郑桓公向史伯请教“周其弊乎?”即周朝是否将会没落的问题。史伯的回答是肯定的,并指出其原因在于“去和而取同”,并就此解阐释道:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长,而物归之。若以同裨同,尽乃弃矣。”在这里,史伯运用日常的生物学的规律来说明社会现象,指出如果地里的作物是多样之物的交合(和),那就能繁茂的生长并取得丰收;如果是单一之物的累积(同),则只能使田园荒废。社会现象与艺术现象同样如此,“声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲”,因此必须“和五味以调口,刚四支以卫体,和六律以聪耳,正七体以役心,平八索以成人,继九纪以立纯德,合十数以调百体。”贲卦的《彖传》由“天文”、“人文”之美提出了“人文教化”、“化成天下”的问题:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”(《周易·贲·彖》)。《周易·说卦》对这种“人文化成”观念进一步加以阐发,指出“昔者圣人之作易也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故易六爻而成卦。”说明圣人“作易”是试图以天道之阴阳、地道之柔刚教化人民,建立起人道之仁义。这种教化的实施在中国古代主要借助于礼乐,就是所谓“礼乐教化”。《礼记·乐记》云:“是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶,而反人道之正也”,也就是说礼乐教化的目的是回到人道“仁义”之正途。但在20世纪中期以来的“后工业文明”时代却显示出旺盛的生命力,并在生命论美学、存在论美学、解构论美学与正在勃兴的环境美学中或隐或现地看到其影响。当然,中国古代“中和论”美学思想还是前工业革命时代的产物,需要进一步对之充实科学精神,才能使之在当代发挥更大的作用。西方古希腊的“和谐论”美学思想及其美学精神已融入当代美学之中,它作为古典形态的美学形态早已从十九世纪下半叶开始逐步被各种新的美学形态吸收与超越。总之,“中和论”与“和谐论”作为中西古代美学理论形态,各有其优长,可谓“双峰并立,二水分流”,在漫长的历史长河中滋养着人类的精神生活和文学艺术,应该通过对话比较,各美其美,互赞其美,取长补短,为建设新世纪的美学做出贡献。但作为中国学者则应更多关注长期未受应有重视的中国古代“中和论”美学智慧,加以进一步深入的发掘整理,将之介绍于世界,发挥于当代。