如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

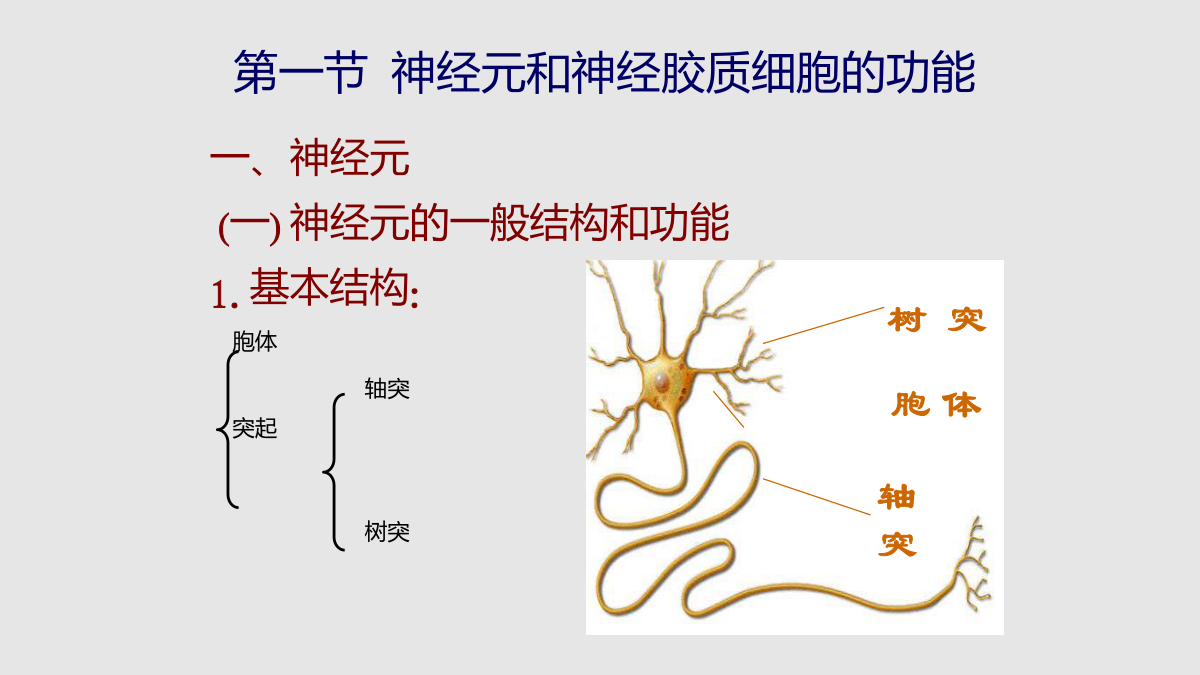

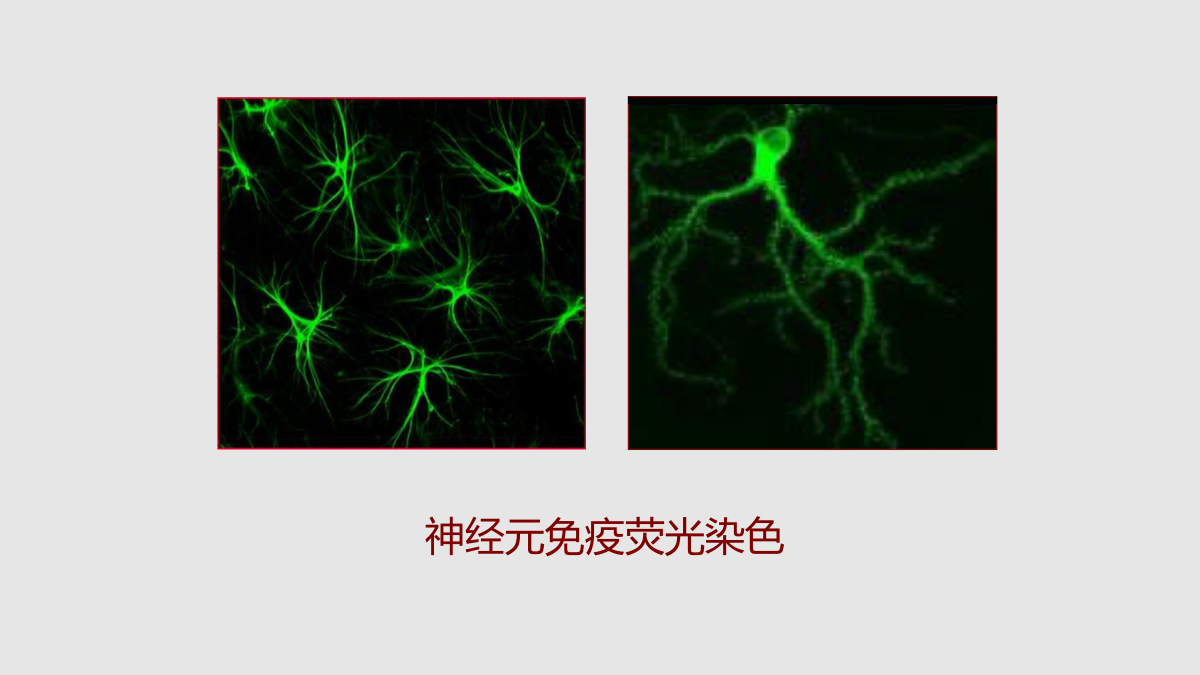

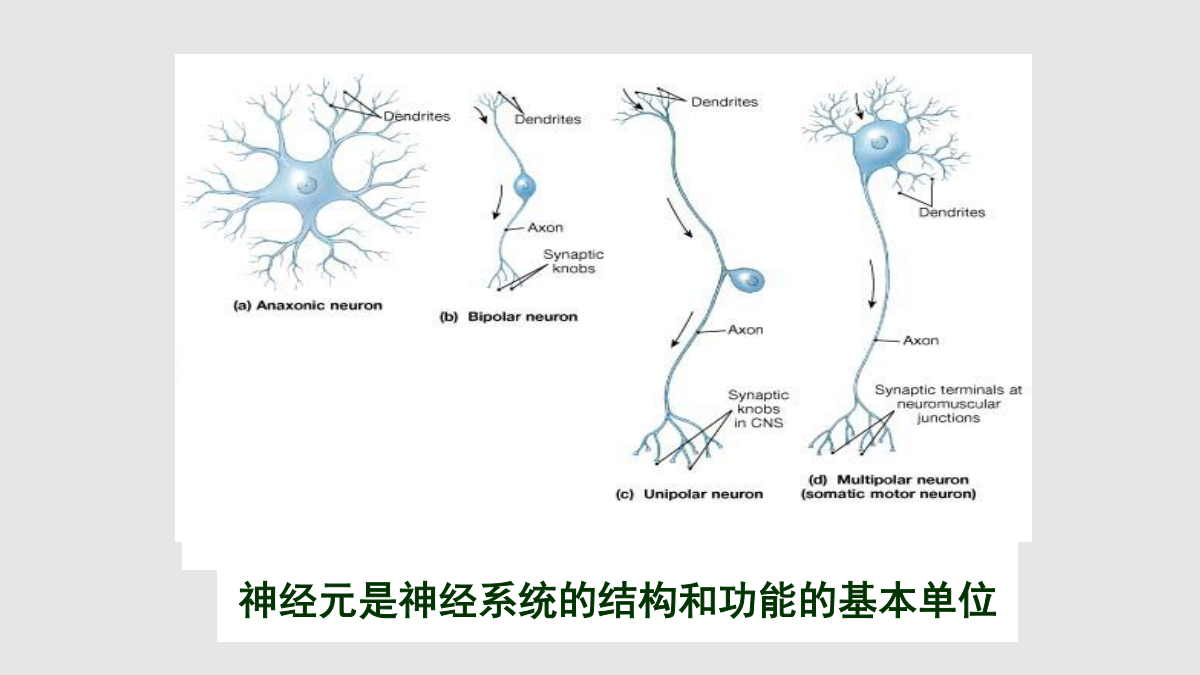

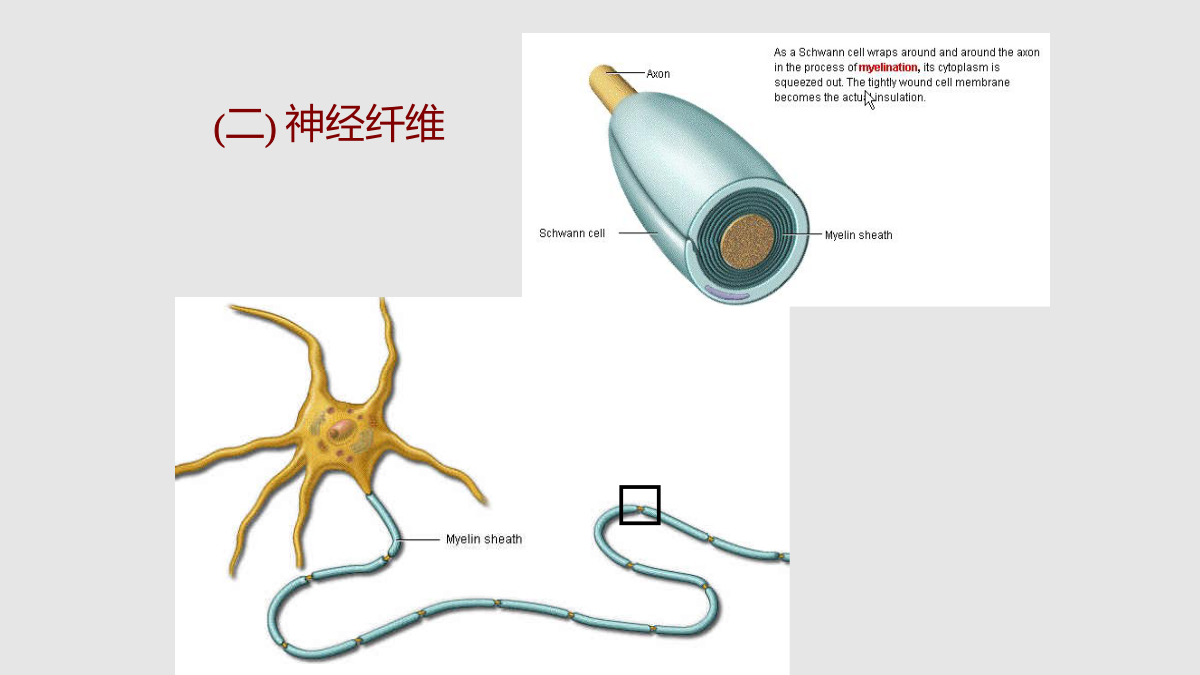

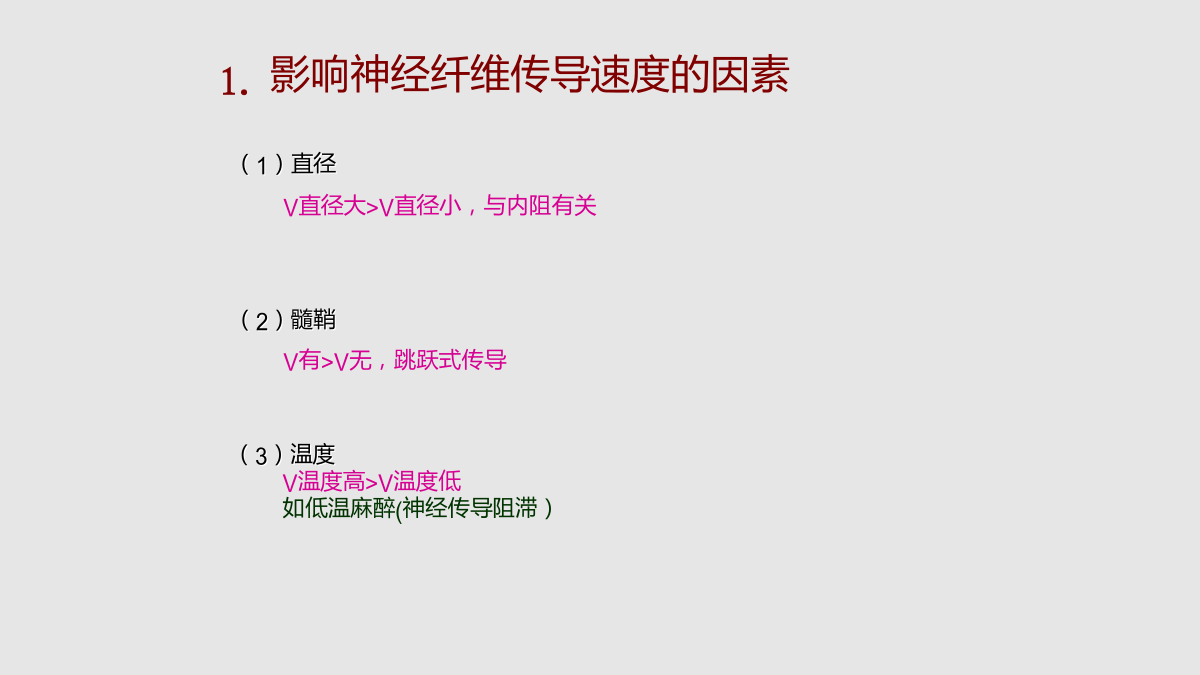

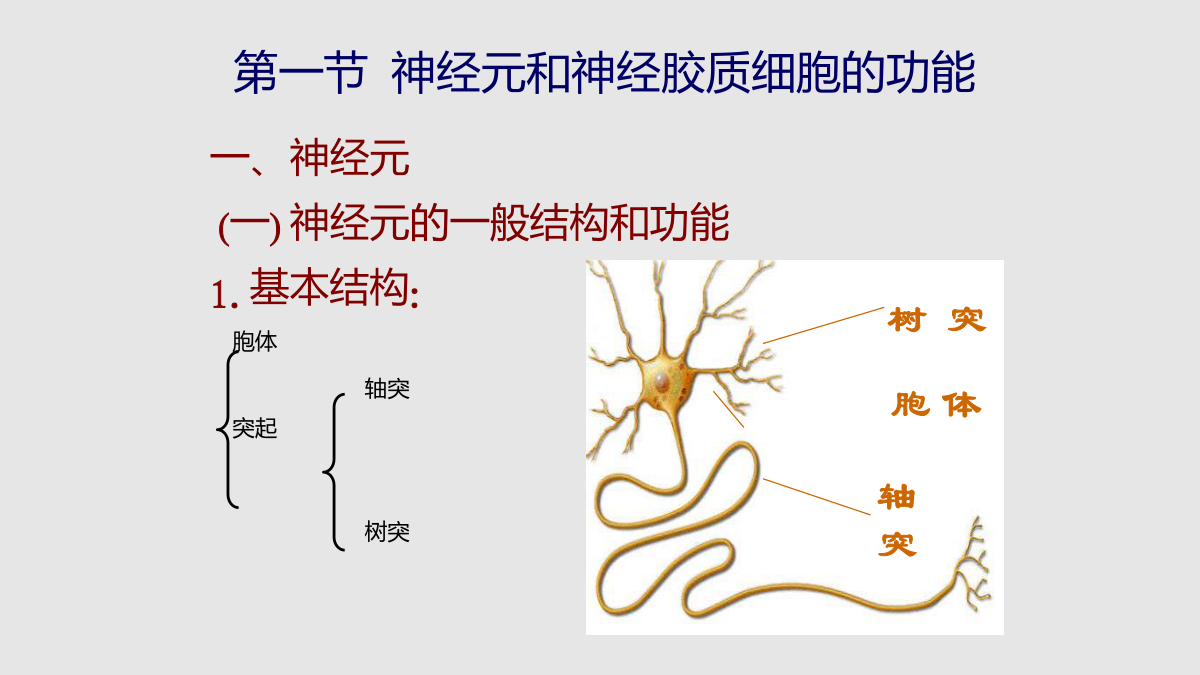

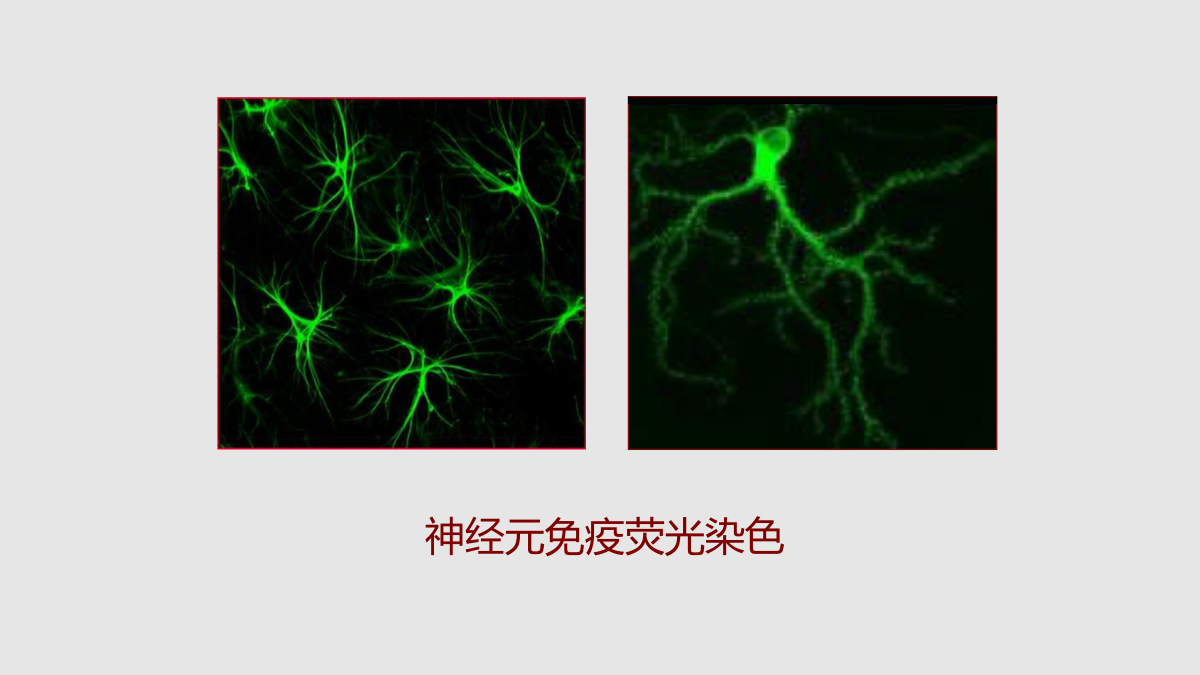

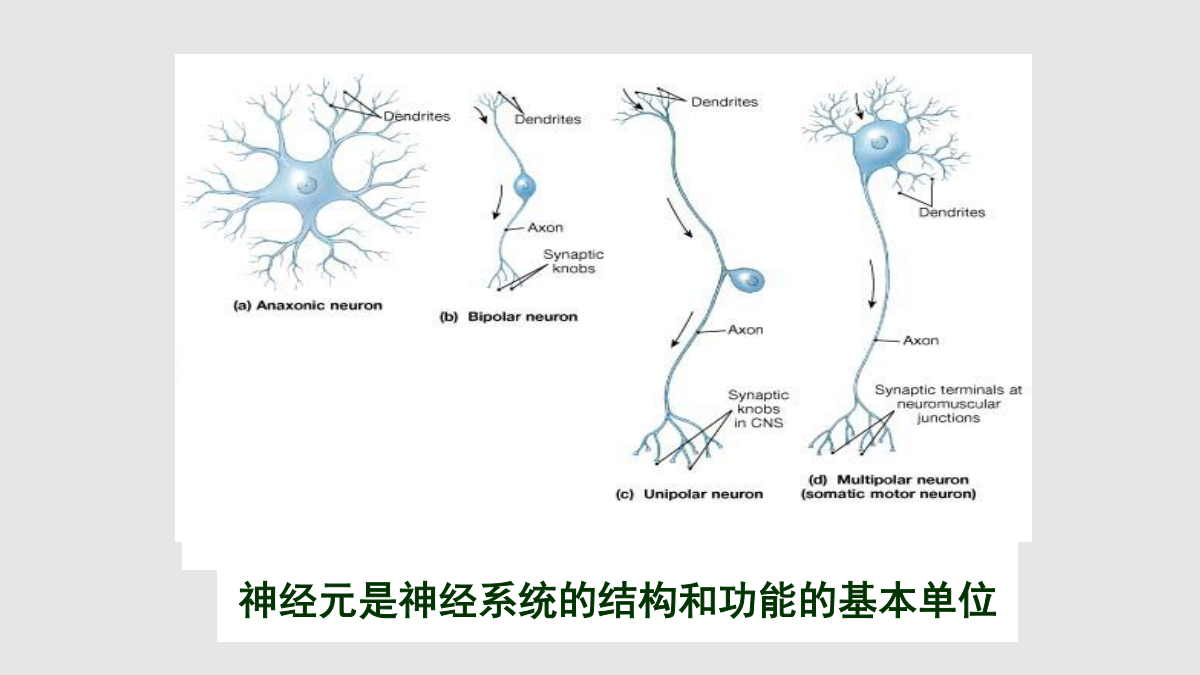

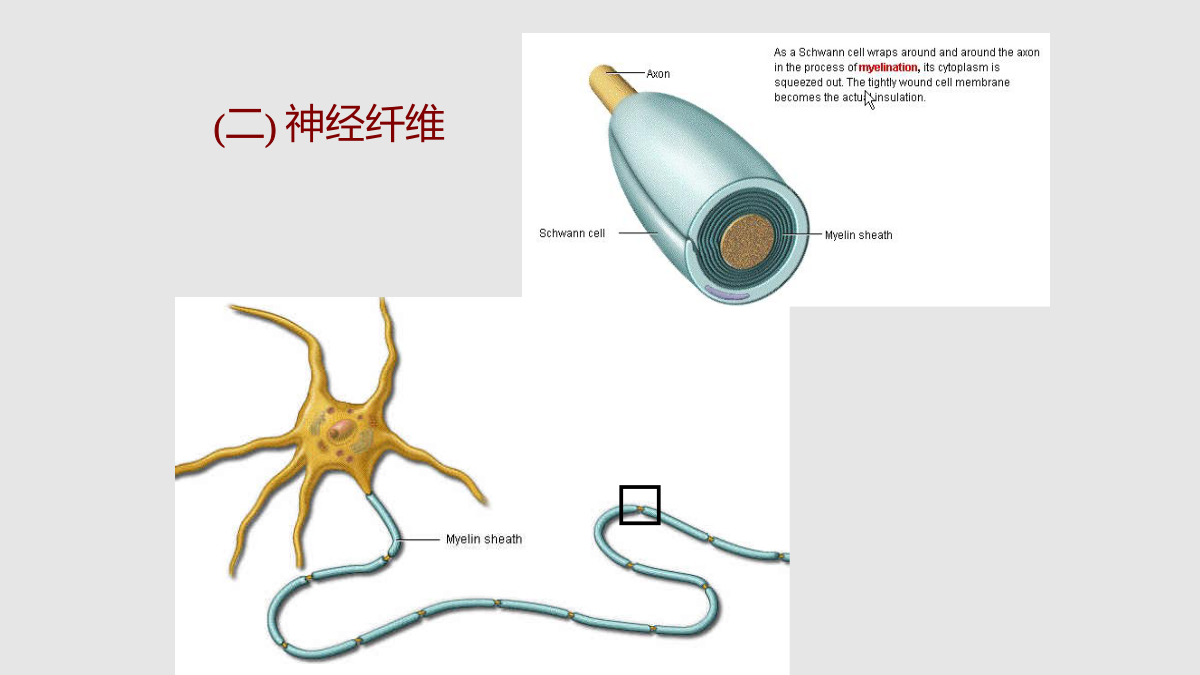

第十章神经系统的功能Outline第一节神经元和神经胶质细胞的功能神经元免疫荧光染色神经元免疫组织化学染色产生AP的起始部位1.影响神经纤维传导速度的因素功能的完整性:如应用麻醉药,麻醉区离子跨膜运动受阻,兴奋传导障碍。⑷相对不疲劳性:3.神经纤维的分类(三)轴浆运输(四)神经的营养作用表明:神经的营养性作用与AP无关、而与营养因子有关。(四)神经胶质细胞分布于人类中枢与外周神经系统,约有1.0×1012~5.0×1012个。神经胶质细胞/神经元=10~50它们有突起,无树突和轴突之分;不能与相邻细胞形成突触样结构,但普遍存在缝隙连接;不能产生动作电位。1.分类:⑴支持作用⑵修复和再生作用⑶物质代谢和营养性作用⑷绝缘和屏障作用⑸维持合适的离子浓度⑹摄取和分泌神经递质第二节、神经元的信息传递1.突触的微细结构:突触小泡1.小而清亮,Ach,AA2.小而致密,儿茶酚胺3.大而致密,神经肽类1.突触的微细结构:轴-树突触轴-胞突触轴-轴突触串联性突触交互性突触混合型突触突触小泡与突触前膜融合3.突触传递的过程4.突触后电位(postsynapticpotential)EPSP突触前轴突末梢的AP概念:在递质作用下,突触后膜的膜电位产生超极化改变,使突触后神经元兴奋性下降,这种后电位变化称为IPSP。实验证据:刺激伸肌肌梭的传入神经纤维,屈肌运动神经元记录。IPSP的形成机制示意图突触前轴突末梢的AP突触前突起末梢兴奋(AP)兴奋性突触后电位(EPSP)5.突触后神经元的兴奋与抑制6.突触的可塑性突触传递功能可发生较长时程的增强或减弱。(1)强直后增强(2)习惯化(3)敏感化(4)长时程增强和长时程压抑(1)强直后增强在突触前末梢受到一短串强直性刺激后在突触后神经元上产生的突触后电位增强,其持续时间可延长60s。机制:强直性刺激使突触前神经元Ca2+积累,末梢持续释放神经递质,突触后电位增强。(2)习惯化较温和刺激反复作用,使突触减小对刺激的反应能力,其时程短。原因Ca2+通道失活胞内Ca2+↓前膜递质释放↓(3)敏感化突触对刺激的反应性↑,传递效能↑原因AC激活cAMP↑前膜递质释放↑,可能是突触前易化。(4)长时程增强(long-termpotentiation,LTP)存在于海马区域:学习与记忆的神经基础机制:突触后神经元Ca2+↑,持续数天。长时程压抑(long-termdepression,LTD)突触传递效率长时程降低存在海马、小脑皮层、新皮层等(二)非定向突触传递(三)电突触的传递小结1.试述神经元的结构,哪些因素可以影响经纤维的传导速度?2.试述突触传递的过程及原理。3.突触后抑制有几种类型?各有何功能?4.试比较兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位的机制和异同?膜Ca2+通道开放,膜外Ca2+向膜内流动囊泡移动、融合、破裂、ACh释放递质与突触后膜上的受体结合后,受体构型改变,使后膜的电位变化神经元免疫组织化学染色产生AP的起始部位突触小泡与突触前膜融合6.突触的可塑性突触传递功能可发生较长时程的增强或减弱。(1)强直后增强(2)习惯化(3)敏感化(4)长时程增强和长时程压抑(1)强直后增强在突触前末梢受到一短串强直性刺激后在突触后神经元上产生的突触后电位增强,其持续时间可延长60s。机制:强直性刺激使突触前神经元Ca2+积累,末梢持续释放神经递质,突触后电位增强。递质与突触后膜上的受体结合后,受体构型改变,使后膜的电位变化