如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

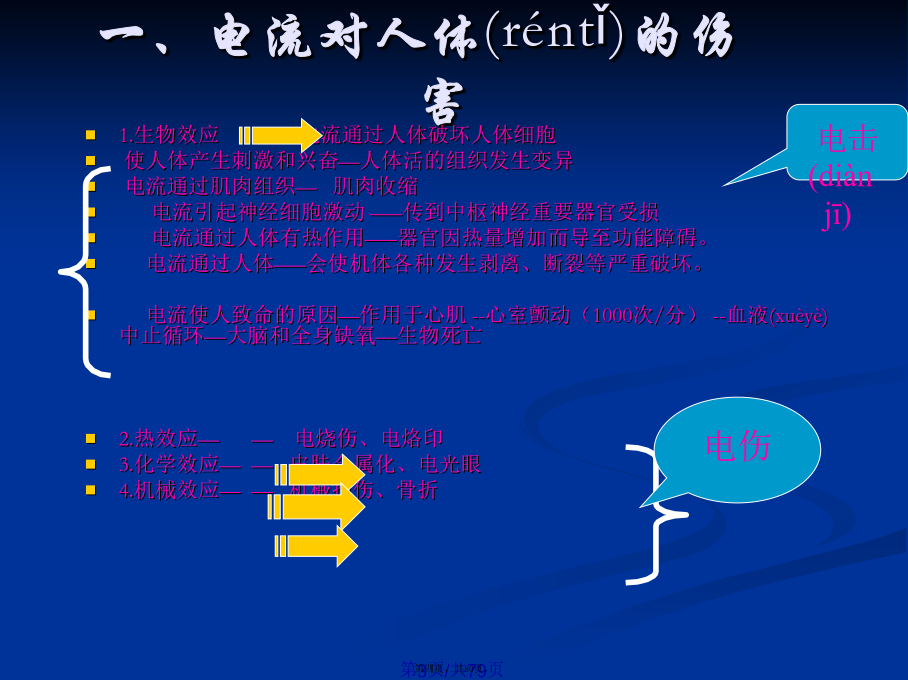

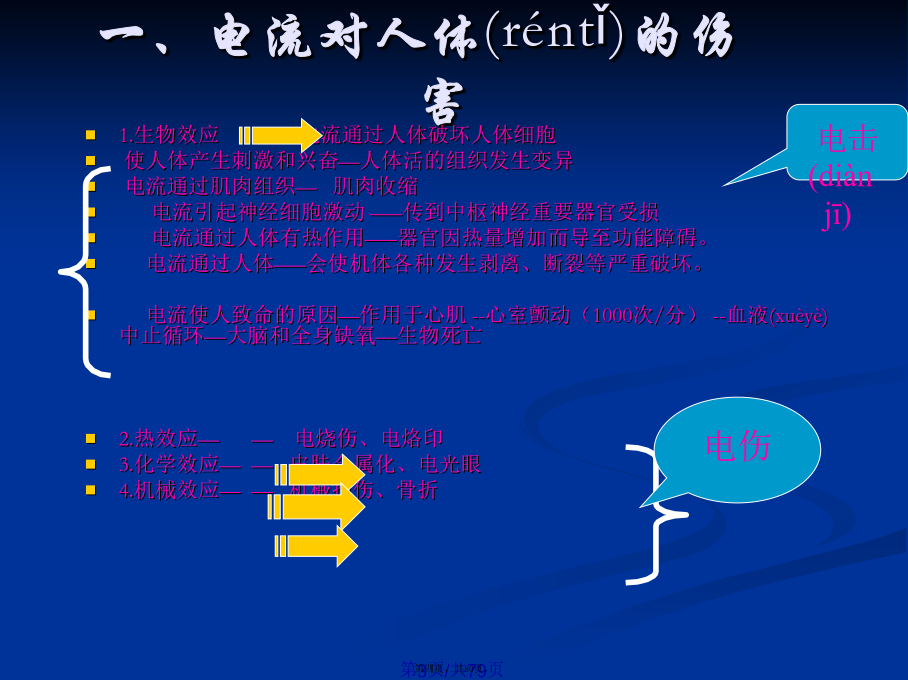

会计学内容第一节电流对人体(réntǐ)的伤害一、电流对人体(réntǐ)的伤害一、电流(diànliú)对人体的伤害一、电流对人体的伤害(shānghài)电击电击:造成人体内部组织破坏(pòhuài)乃至死亡。电击对人体(réntǐ)的伤害有关因素电击对人体(réntǐ)的伤害有关因素电击(diànjī)对人体的伤害有关因素电击对人体的伤害(shānghài)有关因素电击对人体(réntǐ)的伤害有关因素电击(diànjī)对人体的伤害有关因素一、电流(diànliú)对人体的伤害电击对人体的伤害有关(yǒuguān)因素电击(diànjī)对人体的伤害有关因素一、电流对人体(réntǐ)的伤害电伤一、电流(diànliú)对人体的伤害电伤电伤:是指在电弧(diànhú)作用下或熔断丝熔断时,对人体外部造成的局部伤害第二节常见(chánɡjiàn)的触电方式二、常见的触电(chùdiàn)方式直接接触触电:人体直接触及或过份靠近电气设备及线路的带电导体而发生(fāshēng)的触电现象直接触电(chùdiàn)方式(2)电源中性点不接地系统的单相(dānxiānɡ)触电2、两相触电(chùdiàn)3、跨步电压触电电气线路或设备发生故障接地时,在接地电流入地点周围电位分布区(20米)行走(xíngzǒu)的人,其两脚之间(0.8米)的电位差为跨步电压,由跨步电压引起的触电事故称为跨步电压触电。影响(yǐngxiǎng)跨步电压的因素可能发生跨步电压(kuàbùdiànyā)电击的部位触电:从一些触电死亡事故的统计资料来看,造成触电事故的主要原因:1、用电设备质量和安装质量不好2、用电制度不健全或有章不循3、没有采取触电保护措施或措施不利4、缺乏必要的安全用电知识归纳(guīnà)为:人的不安全行为物的不安全状态第三节电气事故(shìgù)的分类及规律三、电气(diànqì)事故的分类及规律电气(diànqì)事故的分类及规律三、电气事故(shìgù)的分类及规律第四节触电急救四、触电(chùdiàn)急救四、触电(chùdiàn)急救四、触电(chùdiàn)急救(脱离电源)脱离(tuōlí)电源方法(高压)脱离(tuōlí)电源的方法及注意事项(二)正确(zhèngquè)施救(施救方法)轻度(有呼吸和心跳(xīntiào))保证呼吸道畅通、空气流通、平躺休息、禁止走动、严密观察稍重(意识丧失)畅通呼吸、严密观察、联系医生严重无心跳(xīntiào)--------做胸外按压无呼吸---------做人工呼吸心跳(xīntiào)、呼吸-----同时做人工呼吸和胸外按压心肺(xīnfèi)复苏人工呼吸(réngōnghūxī)口对口人工呼吸(réngōnghūxī)1、畅通(chàngtōng)气道人工呼吸的操作(cāozuò)要点胸外心脏按压(ànyā)法操作胸外心脏按压法操作(cāozuò)要点:胸外心脏按压(ànyā)法操作要点:同时进行人工呼吸(réngōnghūxī)和胸外按压现场(xiànchǎng)救护中的注意事项四、触电(chùdiàn)急救第五节防触电技术(jìshù)第五节防触电技术(jìshù)了解异常停电和异常带电电气系统故障引发的事故包括:异常停电、异常带电、电气火灾(爆炸)及其对人员的伤害(shānghài)等。异常停电指在正常生产过程中,由于供电系统故障导致供电突然中断,经济损失,甚至会造成事故和人员伤亡。在工程设计和安全管理中,必须考虑异常停电的可能,从技术和管理角度,预防异常停电或采取措施使千百万的损失得到消除或减少。异常带电指不应带电的生产设施或部分意外带电,俗称“漏电”,从而造成人员伤害(shānghài)。在工程设计和安全管理工作中,适当安装漏电保护器等安全装置,保护人员不致受到异常带电的伤害(shānghài)。1直接(zhíjiē)接触电击预防技术2.间接接触电击预防(yùfáng)技术IT系统保护(bǎohù)接地TT系统(xìtǒng)工作接地TN-C系统(xìtǒng)保护接零第五节防触电技术(jìshù)第五节防触电技术(jìshù)第五节防触电技术(jìshù)谢谢(xièxie)大家!感谢您的观看(guānkàn)。