如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

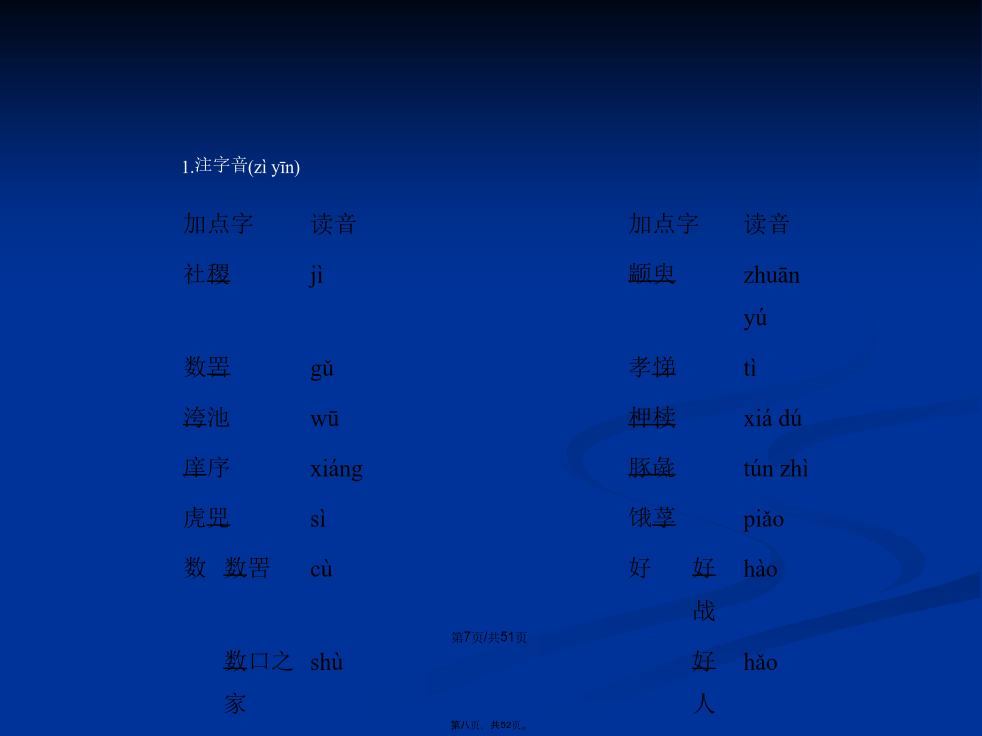

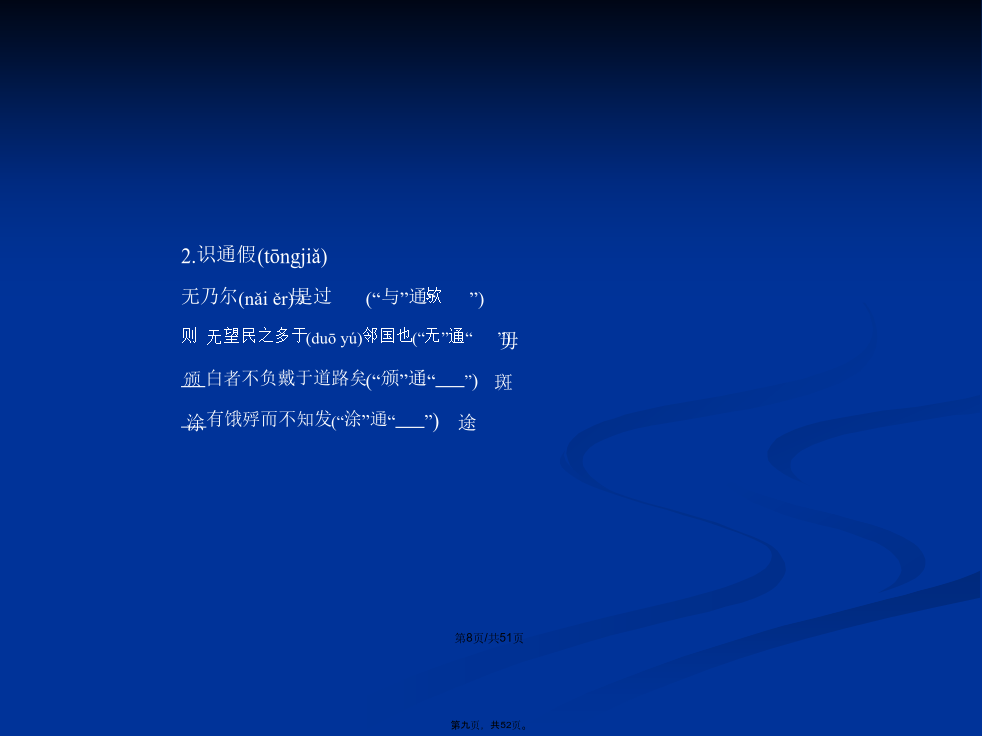

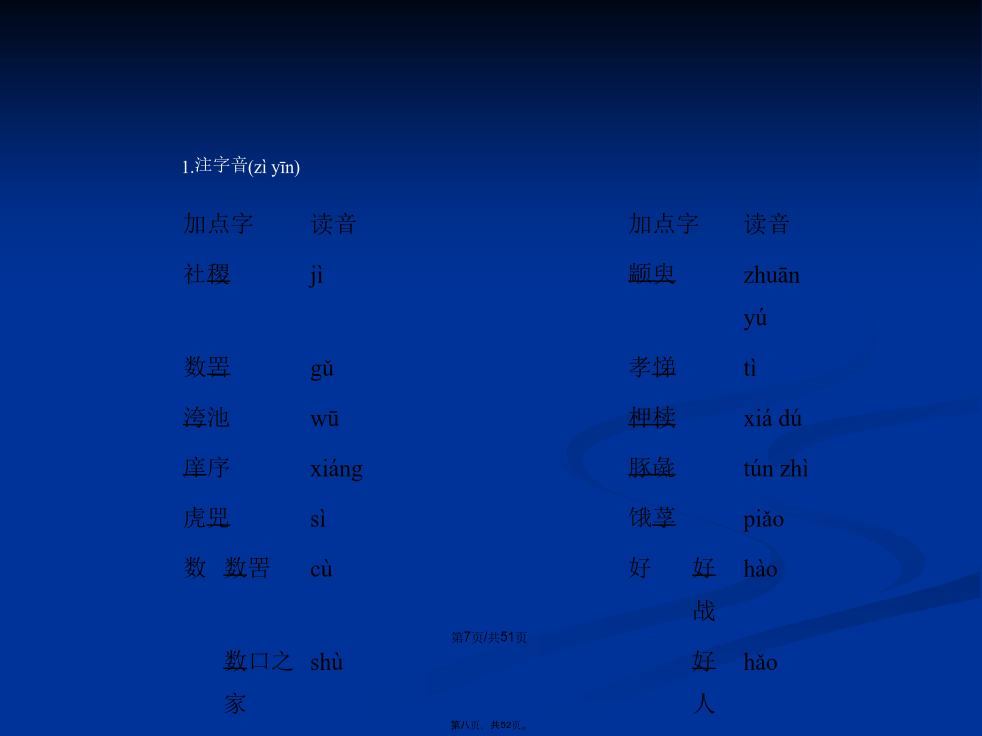

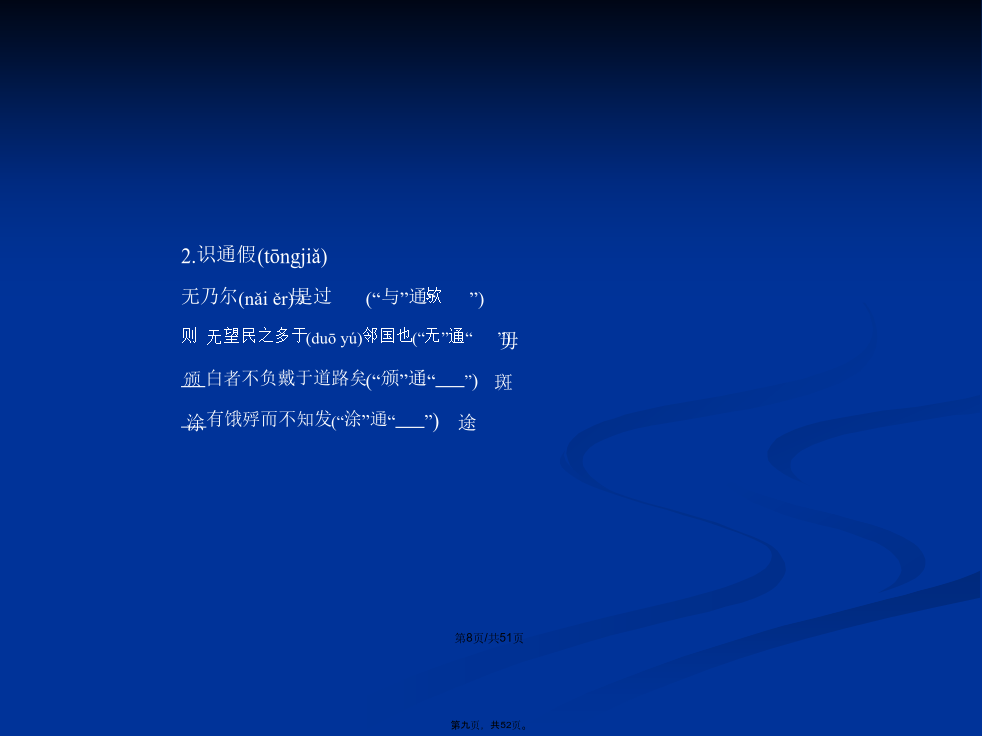

会计学孔子和孟子,一个被尊为“圣人”,一个被尊为“亚圣”。他们是伟大的思想家,又是文学家。他们的思想在中华民族的历史天空中熠熠闪光。他们的言行所折射出的智慧火花流传千载。他们反对武力征伐,主张礼治,宣扬仁政。学习本课的两篇文章(wénzhāng),要了解他们的政治主张,学习他们的说理艺术。/帮助(bāngzhù)你知人论世孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋末期(mòqī)鲁国人,儒家学派的创始人。我国古代著名的思想家、政治家、教育家。他的思想以“仁”为核心,崇礼反法,提倡仁义忠恕,以德治国。教育上,开创私学,主张有教无类,因材施教。鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大,他要讨伐颛臾的原因有二:其一是贪其土地,其二是担心颛臾对己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把这个(zhège)消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。提醒你夯实(hānꞬshí)基础加点字2.识通假(tōngjiǎ)3.解多义数 4.辨活用5.分古今(Ɡǔjīn)6.明句式(jùshì)7.积名句(míngjù)/点亮你的慧眼(huìyǎn)1.求!无乃尔(nǎiěr)是过与?2.陈力就列(chénlìjiùliè),不能者止。4.不违农时,谷不可(bùkě)胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可(bùkě)胜食也;斧斤以时入山林,材木不可(bùkě)胜用也。激活(jīhuó)你的思维1.请分析《季氏将伐颛臾》中孔子的论辩(lùnbiàn)艺术。2.《寡人(guǎrén)之于国也》层次分明,结构严谨。请简要说明。整合(zhěnꞬhé)你的思路/提升(tíshēng)你的素养设喻说理论辩(lùnbiàn)有力《季氏将伐颛臾》中,孔子运用“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”这个比喻句,第一是把季氏比作虎兕,把颛臾比作龟玉。季氏攻伐颛臾,就好比虎兕从笼子里跑出来伤人;如果颛臾在鲁国境内被季氏攻灭,就好比龟玉在匣子里被毁坏。这层比喻义,有力地揭讨了季氏的贪暴及其伐颛臾的非道义性。其二是把作为季氏家臣的冉有和季路比作虎兕的看管人和龟玉的保管人。出现“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”的情况,其过错既不在于虎兕和龟玉,也不在于柙和椟,而在于它们的看管人和保管人。同样,季氏将伐颛臾,也是辅佐季氏的冉有和季路的责任。这层比喻义表现出孔子对自已(zìyǐ)学生的严肃批评。孟子运用比喻,能够把抽象的道理说得浅显(qiǎnxiǎn)生动,富于文学情趣,于机智幽默之中,突出事物的本质。《寡人之于国也》中,孟子说:“王好战,请以战喻。”然后用“五十步笑百步”的比喻来揭穿梁惠王“移民移粟”的所谓“尽心”措施,同别的国君一样不爱人民,只是程度不同,并无本质的区别。文章最后,作者针对统治者归罪于岁的推诿,又用比喻进行驳斥:“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,害民的不是荒年而是统治者的虐政。首尾两处,都能根据对方特定的条件——好战来设喻,既能激发对方的兴趣,又能因势利导地阐明事理。/ 一、语基落实(luòshí) 2下列各句中加点字解释(jiěshì)不正确的一项是()。 3加点(jiādiǎn)词“而”用法不同的一项是()。 4下列句中加点词语(cíyǔ)释义有误的一项是()。二、阅读(yuèdú)理解 5下列各句中加点的词语(cíyǔ)解释不正确的一项是()。 6下列各组句中加点词的意义(yìyì)和用法相同的一项是()。解析:A项,前一个“之”是助词,取消(qǔxiāo)句子的独立性;后一个“之”是代词,代百姓。B项,两个“以”都是介词,前一个意思是“用”,后一个意思是“把”。C项,前一个“也”是句中语气词,后一个“也”表判断语气。D项,两个“于”都是介词,可译为“在”。 7对这部分文字的分析(fēnxī),错误的一项是()。D.第三段关于统治者不顾人民死活(sǐhuó)的情况的概述,是一种反面假设,目的是用以对比突出“王道”的正确性。 8翻译(fānyì)文中画线的句子。/陶冶(táoyě)你的情趣孔子(kǒnꞬzǐ)的洒脱在我的印象中,儒家文化一重事功,二重人伦,是一种很入世(rùshì)的文化。然而,作为儒家始祖的孔子,其实对于功利的态度颇为淡泊,对于伦理的态度又颇为灵活。这两个方面,可以用两句话来代表,便是“君子不器”和“君子不仁”。其实,孔子对于读书有他自己的看法。他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度(“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”)。他还主张读书是为了完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的庸俗文人(“古之学者为己,今之学者为人”)。他一再强调,一个人重要的是要有真才实学,而无须在乎外在的名声和遭遇,类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语(lùnyǔ)》中至少重复了四次。孔子实在是一个非常