如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

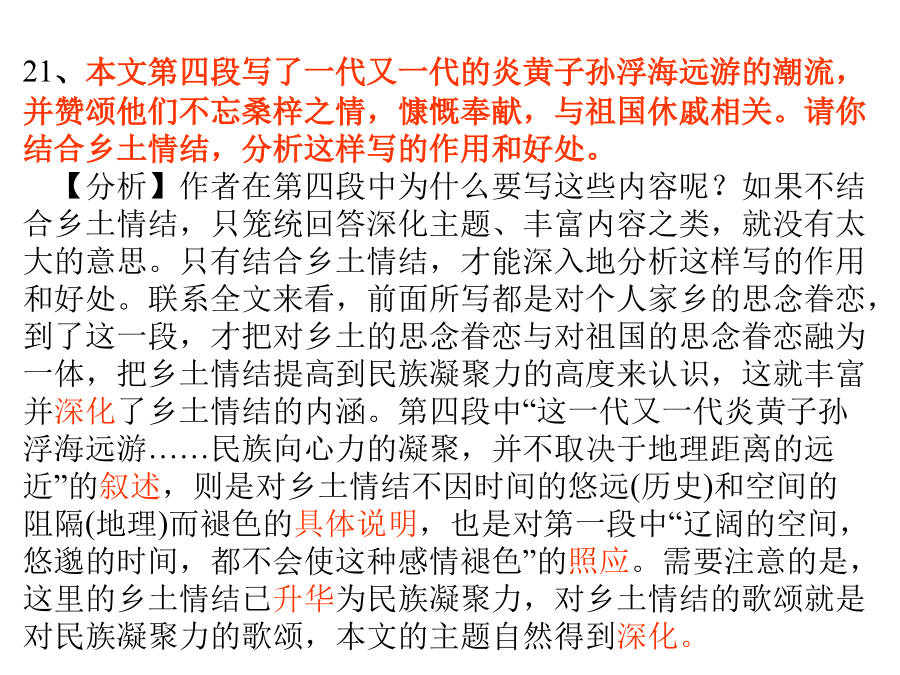

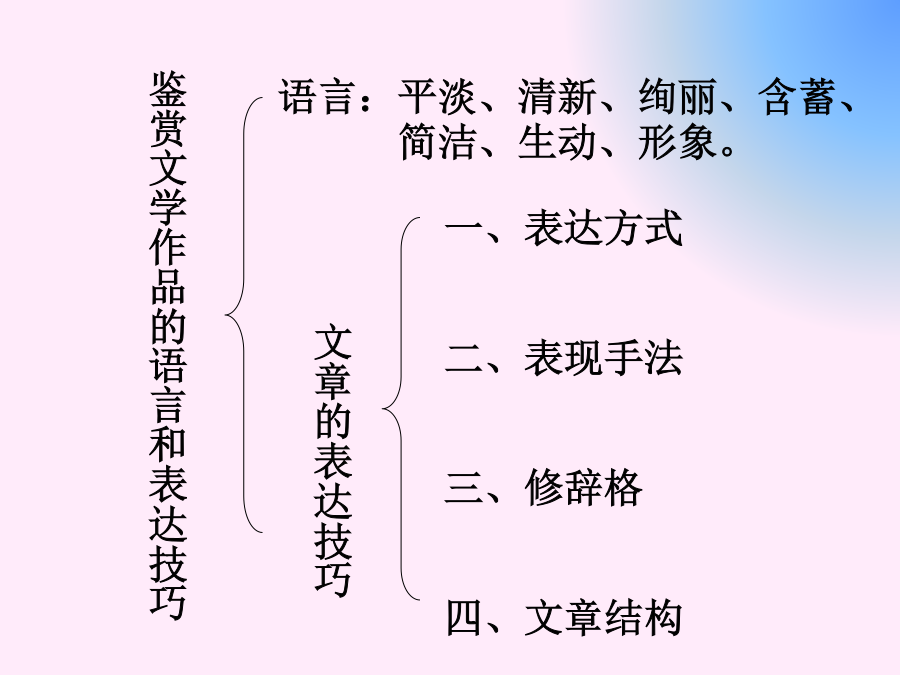

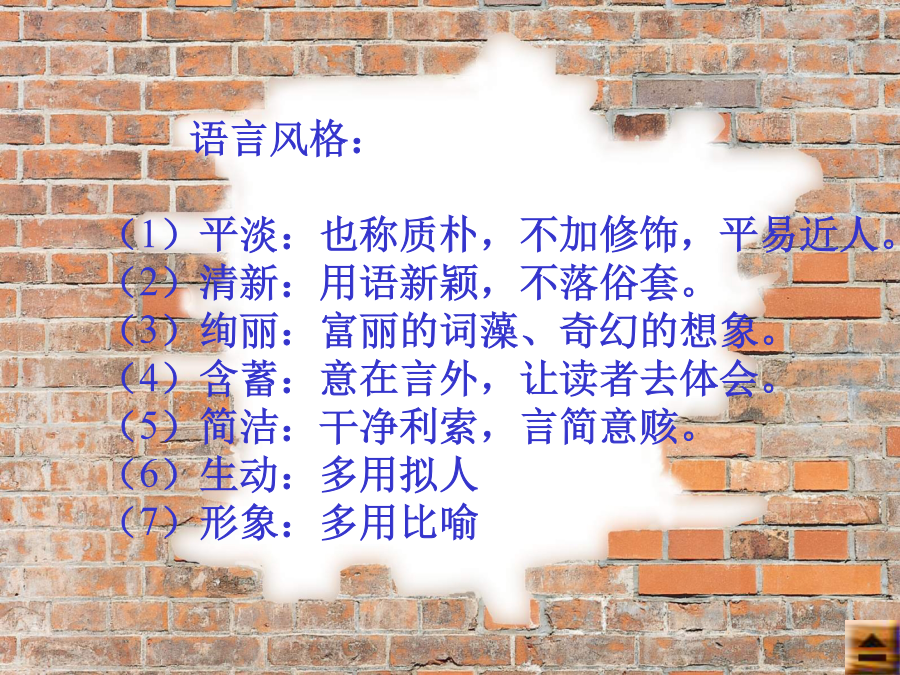

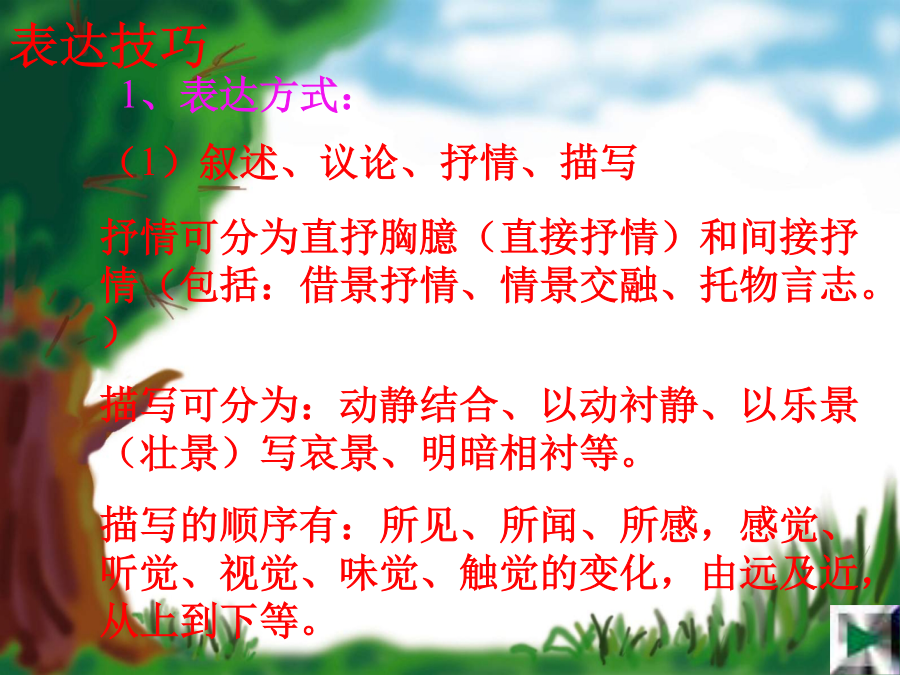

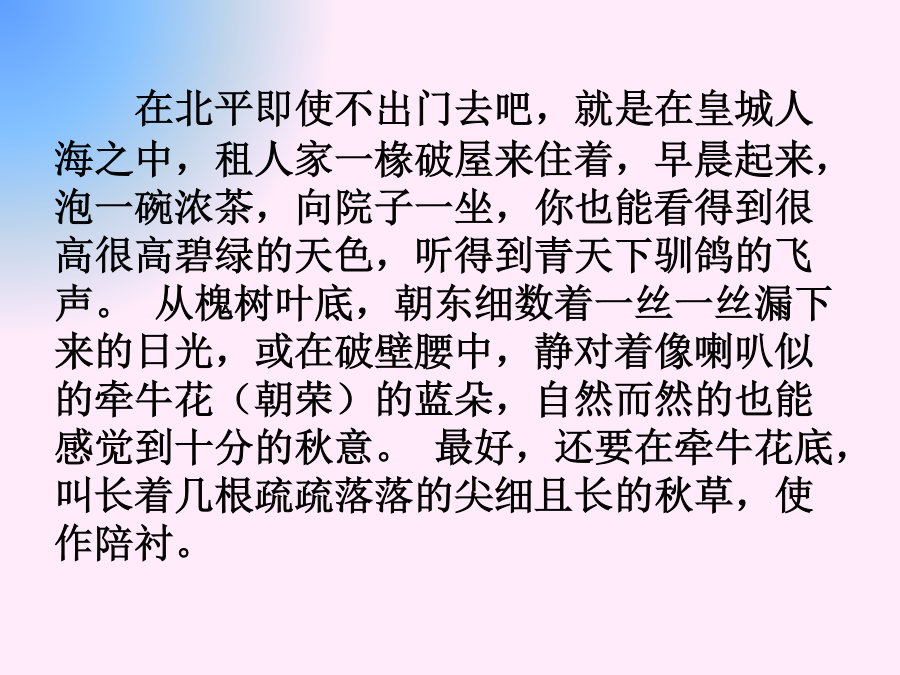

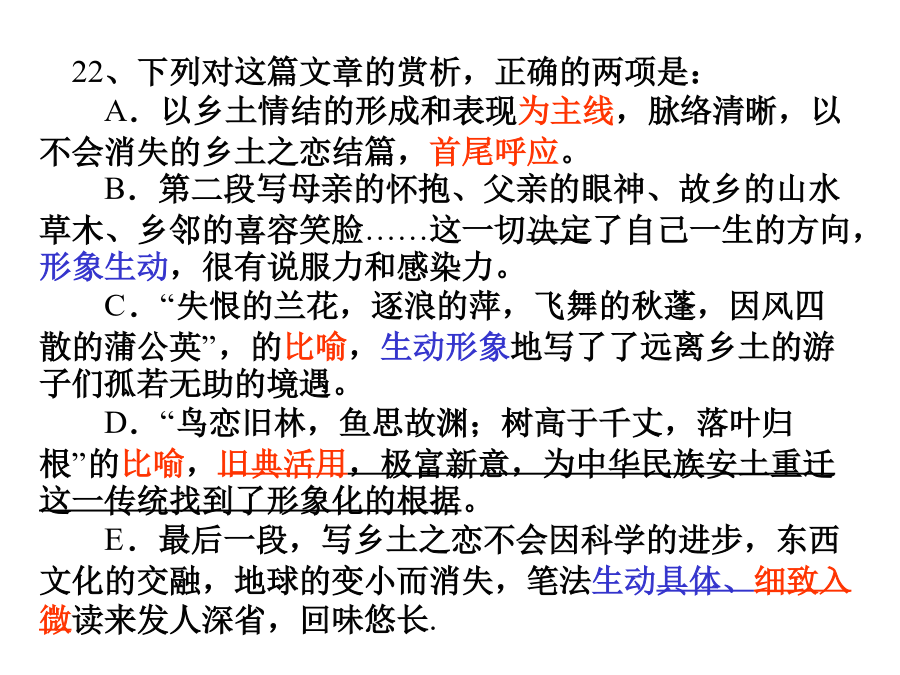

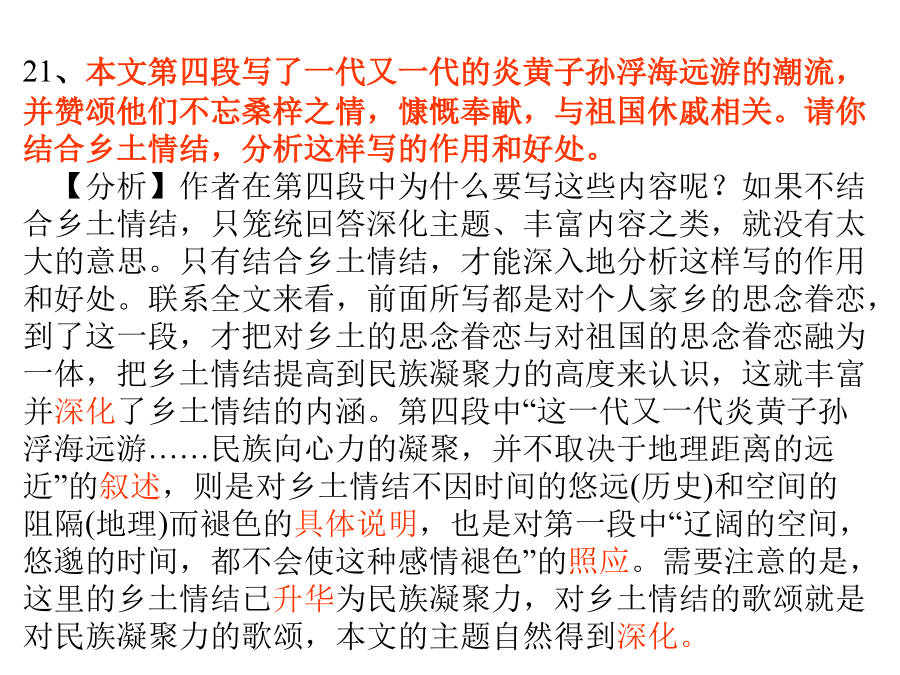

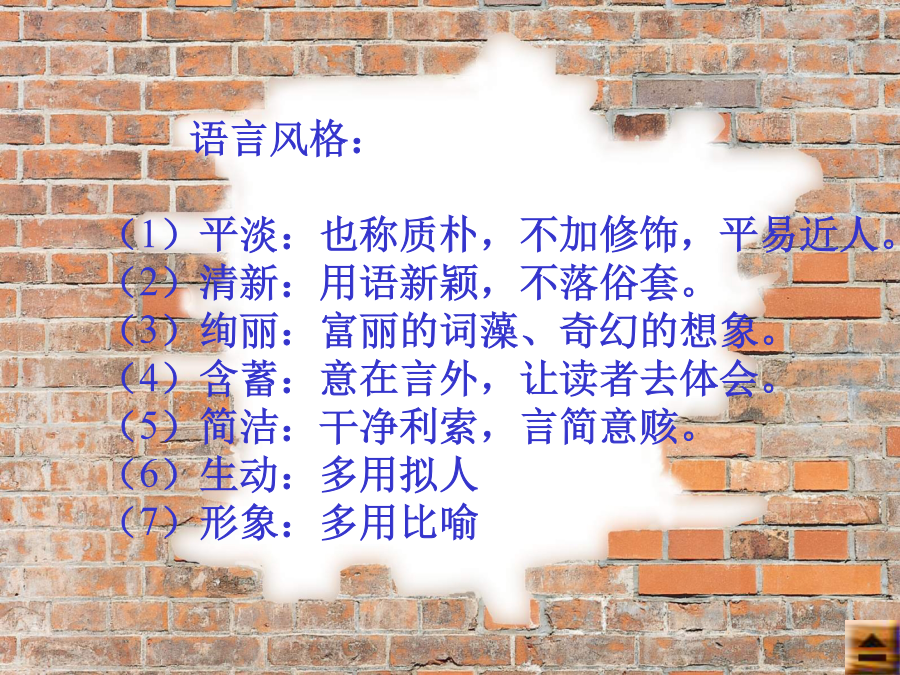

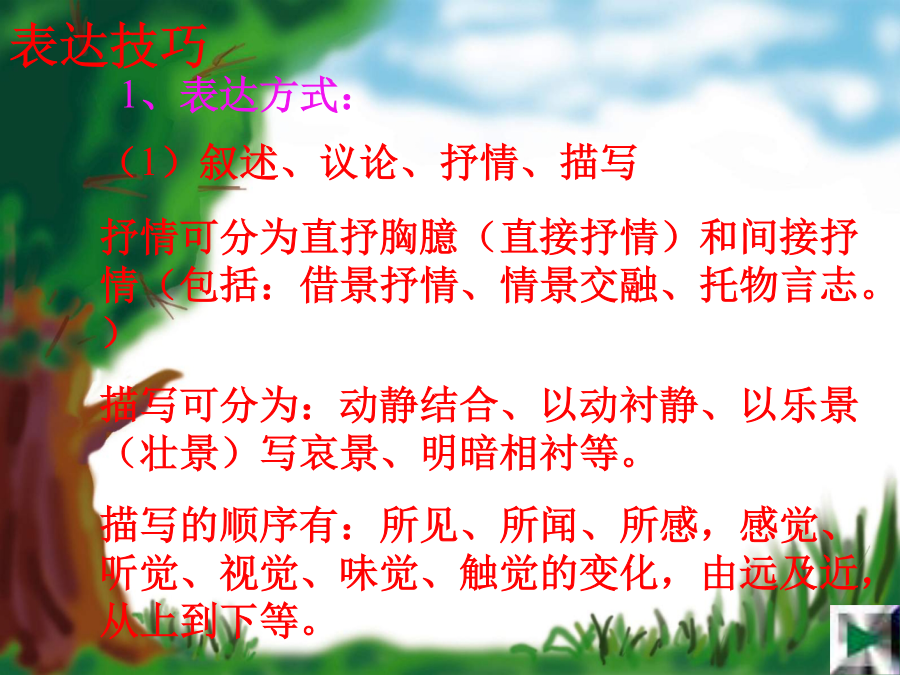

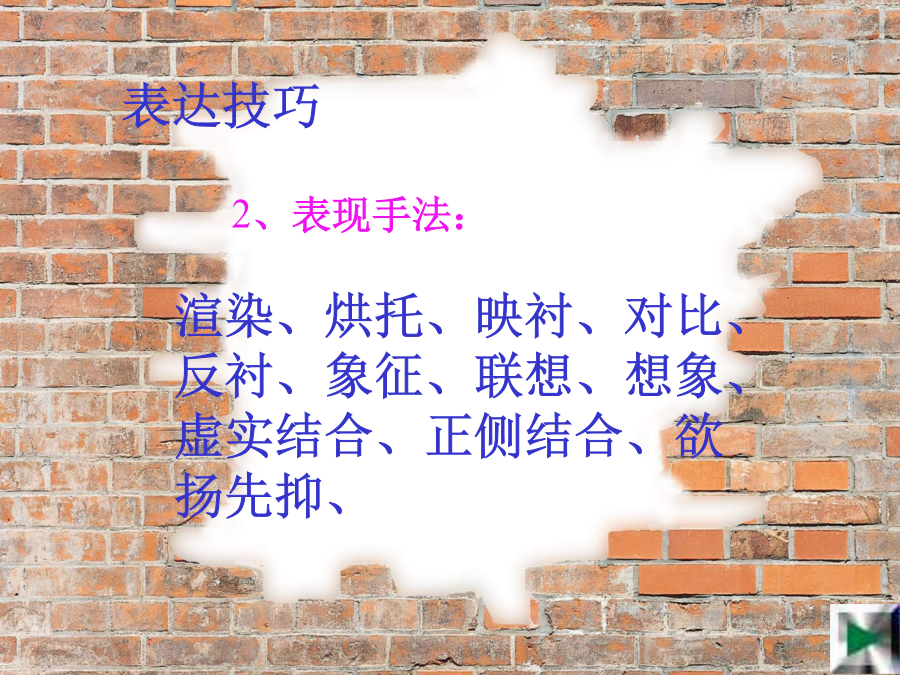

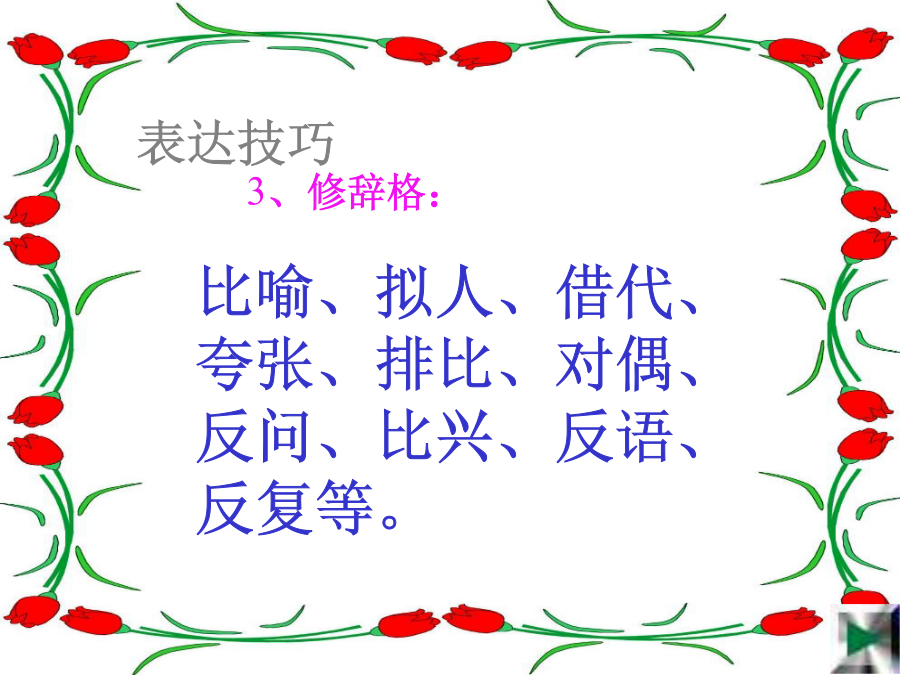

第三册第四单元复习《故都的秋》写作背景:本文是郁达夫1934年写的一篇著名的散文。当时,由于国民党白色恐怖的威协等原因,作者从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯淡。即使偶有创作,文章的思想感情亦较为低沉。文章以情驭景,以景显情,情景交融,浑然一体。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然的也能感觉到十分的秋意。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。22、下列对这篇文章的赏析,正确的两项是:A.以乡土情结的形成和表现为主线,脉络清晰,以不会消失的乡土之恋结篇,首尾呼应。B.第二段写母亲的怀抱、父亲的眼神、故乡的山水草木、乡邻的喜容笑脸……这一切决定了自己一生的方向,形象生动,很有说服力和感染力。C.“失恨的兰花,逐浪的萍,飞舞的秋蓬,因风四散的蒲公英”,的比喻,生动形象地写了了远离乡土的游子们孤若无助的境遇。D.“鸟恋旧林,鱼思故渊;树高于千丈,落叶归根”的比喻,旧典活用,极富新意,为中华民族安土重迁这一传统找到了形象化的根据。E.最后一段,写乡土之恋不会因科学的进步,东西文化的交融,地球的变小而消失,笔法生动具体、细致入微读来发人深省,回味悠长.21、本文第四段写了一代又一代的炎黄子孙浮海远游的潮流,并赞颂他们不忘桑梓之情,慷慨奉献,与祖国休戚相关。请你结合乡土情结,分析这样写的作用和好处。【分析】作者在第四段中为什么要写这些内容呢?如果不结合乡土情结,只笼统回答深化主题、丰富内容之类,就没有太大的意思。只有结合乡土情结,才能深入地分析这样写的作用和好处。联系全文来看,前面所写都是对个人家乡的思念眷恋,到了这一段,才把对乡土的思念眷恋与对祖国的思念眷恋融为一体,把乡土情结提高到民族凝聚力的高度来认识,这就丰富并深化了乡土情结的内涵。第四段中“这一代又一代炎黄子孙浮海远游……民族向心力的凝聚,并不取决于地理距离的远近”的叙述,则是对乡土情结不因时间的悠远(历史)和空间的阻隔(地理)而褪色的具体说明,也是对第一段中“辽阔的空间,悠邈的时间,都不会使这种感情褪色”的照应。需要注意的是,这里的乡土情结已升华为民族凝聚力,对乡土情结的歌颂就是对民族凝聚力的歌颂,本文的主题自然得到深化。文章的表达技巧语言风格:(1)平淡:也称质朴,不加修饰,平易近人。(2)清新:用语新颖,不落俗套。(3)绚丽:富丽的词藻、奇幻的想象。(4)含蓄:意在言外,让读者去体会。(5)简洁:干净利索,言简意赅。(6)生动:多用拟人(7)形象:多用比喻表达技巧1、表达方式:表达技巧2、表现手法:表达技巧3、修辞格:表达技巧4、文章结构: