如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

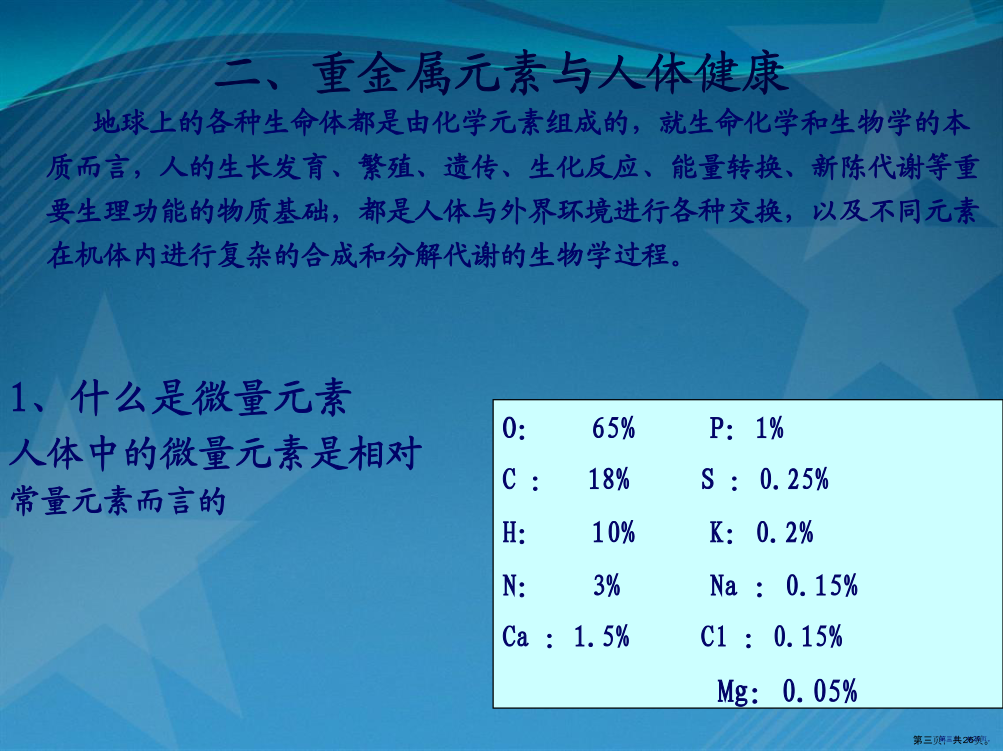

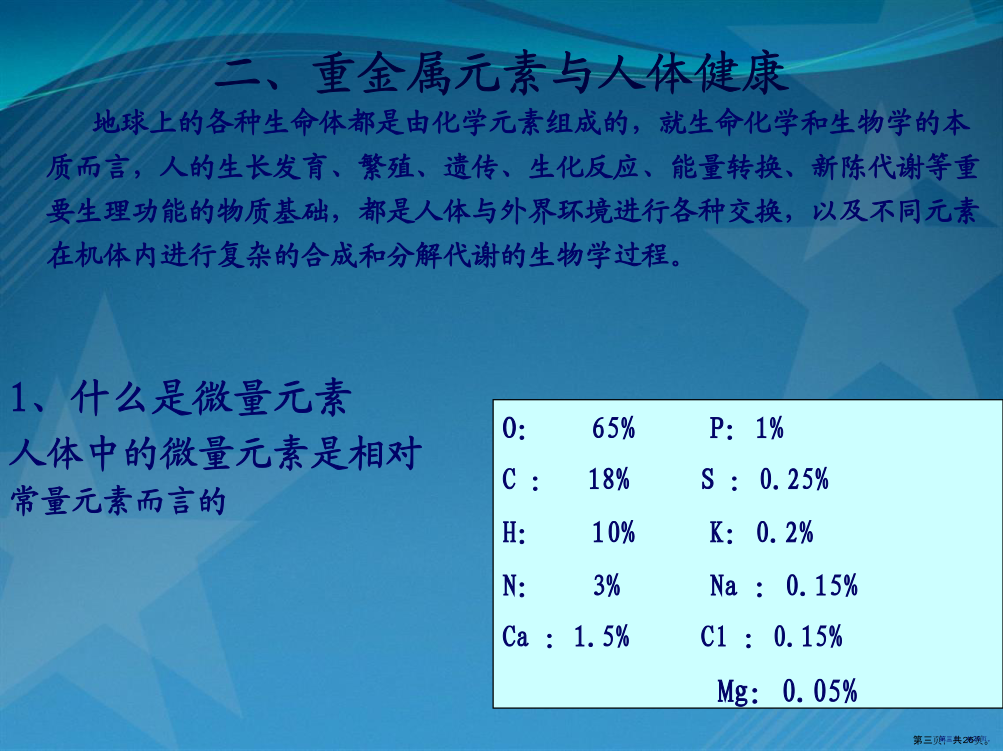

§1天然纤维生长过程中的化学品与人体健康六六六,α-1,2,3,4,5,6-六氯环己烷,简称HCH,六氯(代)苯简称HCB。六氯(代)苯在2001年被纳入《斯德哥尔摩公约》12种优先控制的POPs,六六六在2009年被纳入《斯德哥尔摩公约》9种新增的POPs中。POPs:持久性有机污染物(PersistentOrganicPollutants,简称POPs)地球上的各种生命体都是由化学元素组成的,就生命化学和生物学的本质而言,人的生长发育、繁殖、遗传、生化反应、能量转换、新陈代谢等重要生理功能的物质基础,都是人体与外界环境进行各种交换,以及不同元素在机体内进行复杂的合成和分解代谢的生物学过程。通常将含量大于0.01%的元素,每人当日需要量在100mg以上的元素称常量元素,包括C、H、O、N、S、P、Na、K、Ca、Mg、Cl等11种约占人体体重的99.30%。大家都知道Fe这个元素在成年人中的含量约为4~5克,数量上确实是微不足道,但是它散布在各个器官组织的细胞中,跟各种蛋白质结合或成为多种酶的活性中心时,Fe就变得举足轻重、性命攸关了。就拿输氧过程中的血红蛋白来说。血液中运输氧的是红细胞(红血球)中的血红蛋白。血红蛋白中的血红基因实际是含Fe的络合物。当血液流经充盈新鲜氧气的肺泡时,Fe与氧结合,并把O2携带到全身各处,等血液流到需要氧的器官和组织时,又重新把氧释放出来。2、微量元素的分类得到多数国际微量元素学术会议和WHO的公认。根据微量元素的营养作用特征及生理功能可分为四类:(1)必需微量元素:在人体内构成细胞或特定生理成分,具有明显的营养作用,人体生理过程必不可少,缺乏该元素后会产生特征性的生理紊乱,病理变化及疾病,补充该元素即能纠正特征性疾病变化或治愈。例如:Fe、Cu、Zn、Mn、Cr、Mo、Co、V、Ni、Sn、F、I、Se、Si等14种微量元素。重金属污染现状:历时九年终有结果,土壤污染现况超乎想象。4月17日,环境保护部和国土资源部向媒体发布了全国土壤污染状况调查公报。此次全国土壤污染状况调查是我国首次进行的土壤污染调查,从2005年开始至2013年结束,历时九年。本次调查实际调查面积为630万平方公里,调查结果显示,全国土壤总的超标率为16.1%,近1/6国土存在重金属污染!其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。湖南衡阳再曝镉含量超标大米。3、纺织品中重金属的来源2003年,国家质检总局公布的儿童服装质量抽查结果显示,有三成以上产品甲醛超标。2006年,抽检的来自12个国家和地区的31件名牌服装样品中,有20个样品不符合我国今年起实施的《国家纺织品基本安全技术规范》,不合格率高达64.5%。这其中,既有高档服饰配件,也有衬衫、内衣、婴幼儿服装等与消费者接触最亲密的衣物。一、纺织品中残留的化学性环境毒物及其摄入皮肤的机理化学性环境毒物被摄入人体后,随着时间的推移而逐渐积累聚集或是在某些组织器官中富集起来,在人体内,不同的器官蓄积毒物的种类如下图所示。纺织品和服装上的残留毒物摄入人体后,在机体内通过各种生物化学反应,某些毒物会由高毒转化为低毒或无毒,最后的代谢物可能就是易被排除体外的水溶性物质,该过程称为生物降解作用。但是也有某些毒物会由原先的低毒性反转为高毒性,最后的代谢产物可能就是易被滞留于机体内的非水溶性物质,这样的反转化过程称为生物增毒作用。二、纺织品上残留的农药毒性三、纺织品加工中残留的毒性据报道,青岛市公布了对儿童服装领域的监测结果,50个批次样品的抽检不合格率超过六成。抽查结果表明,虽然总体合格率不高,但以往问题突出的甲醛含量、可分解芳香胺染料、顶破强力等质量指标全部合格,不合格的项目主要集中在pH值、成分含量、标志。抽查中共有15批商品的pH值超过规定值,不合格率为30.0%,尤其严重的是有1个批次童装的pH值达到了9.60!《国家纺织产品基本安全技术规范》中pH的标准要求是4.0~7.5。建议:消费者购买儿童服装尤其是内衣后,回家一定要用清水洗一遍。2)各类化学物质与人体健康A、氯化酚和有机氯载体来源:五氯苯酚(PCP)是纺织品和皮革制品采用的主要防霉剂,浆料中作为防腐剂,抗静电剂和阻燃剂中使用了多氯联苯衍生物(PCB)。危害:都具有相当的生物毒性,它们的自然降解过程十分缓慢,残留在纺织品上,会通过皮肤接触,在人体内产生生物累积,危害人体健康,在洗涤时,又会随废水排入环境而产生污染。D、邻苯二甲酸酯类来源:作为PVC聚氯乙烯的增塑剂,广泛应用于服装辅料、涂层织物、玩具及儿童用品、鞋类和运动器材。危害:在一般的使用条件下,软质PVC材料会释放出相当数量的邻苯二甲酸酯类增塑剂,特别是婴幼儿易把手边的物品放入口中,释放出