相关文档

徽安省淮河流域水环境综合治理总体方案--大学毕设论文

星级:

54页

54页

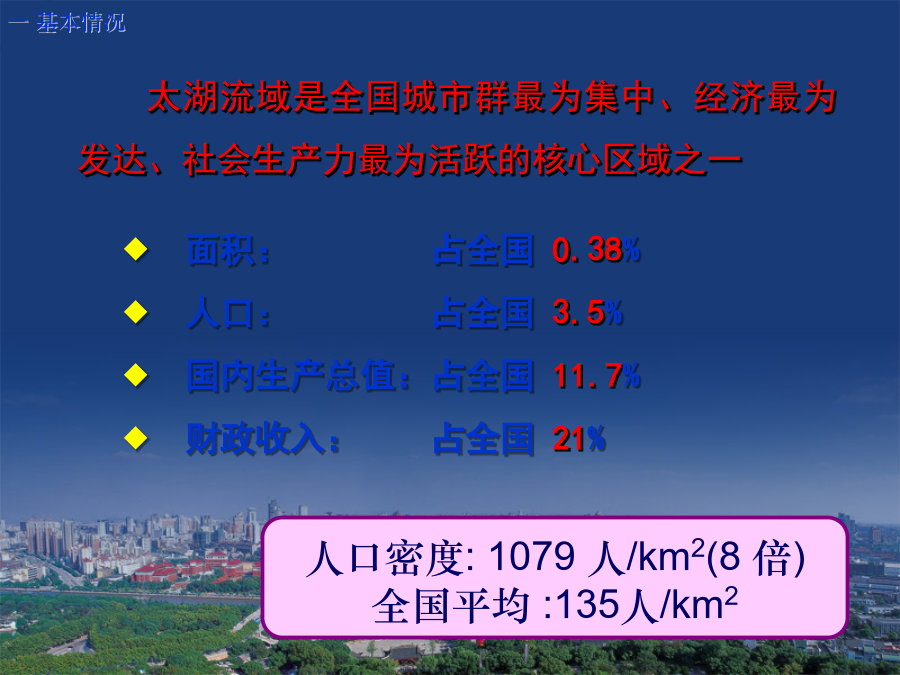

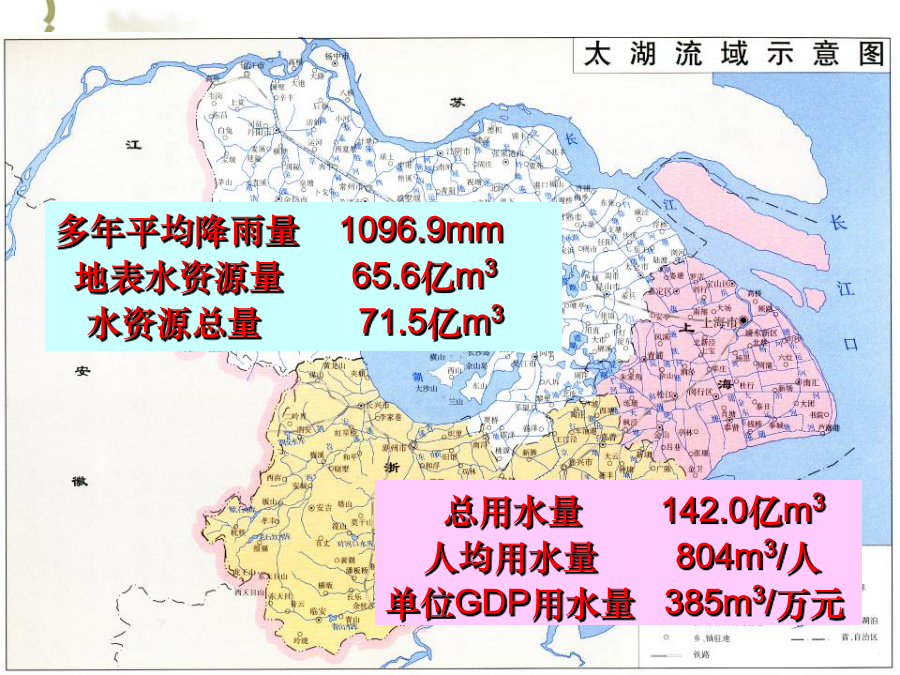

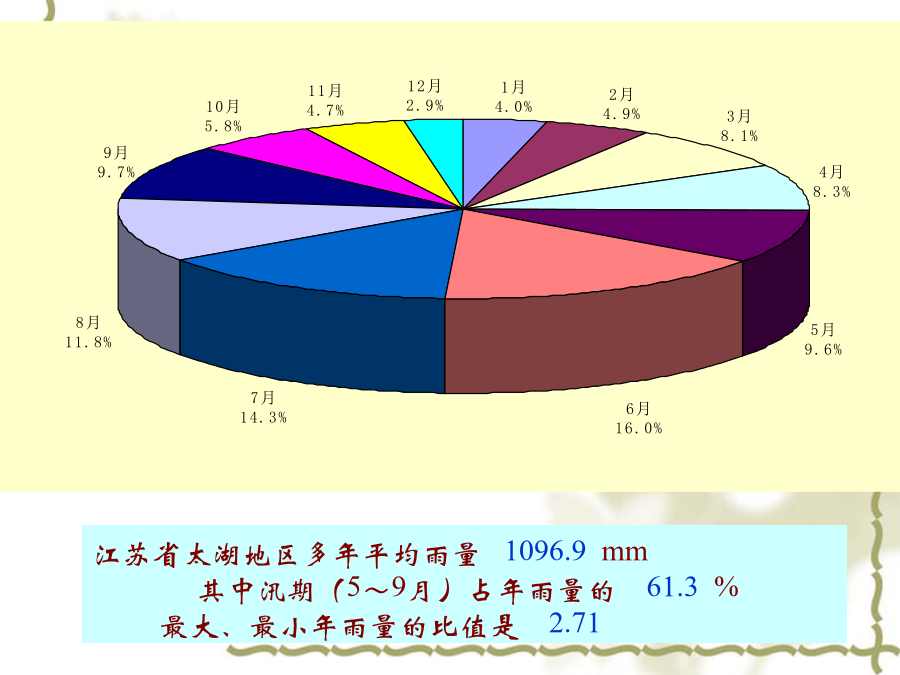

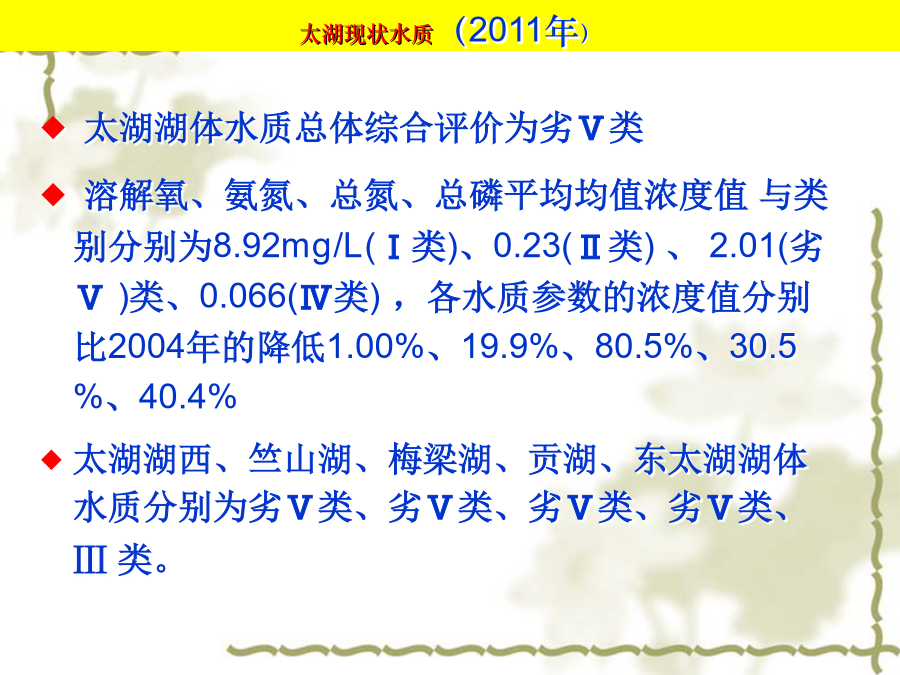

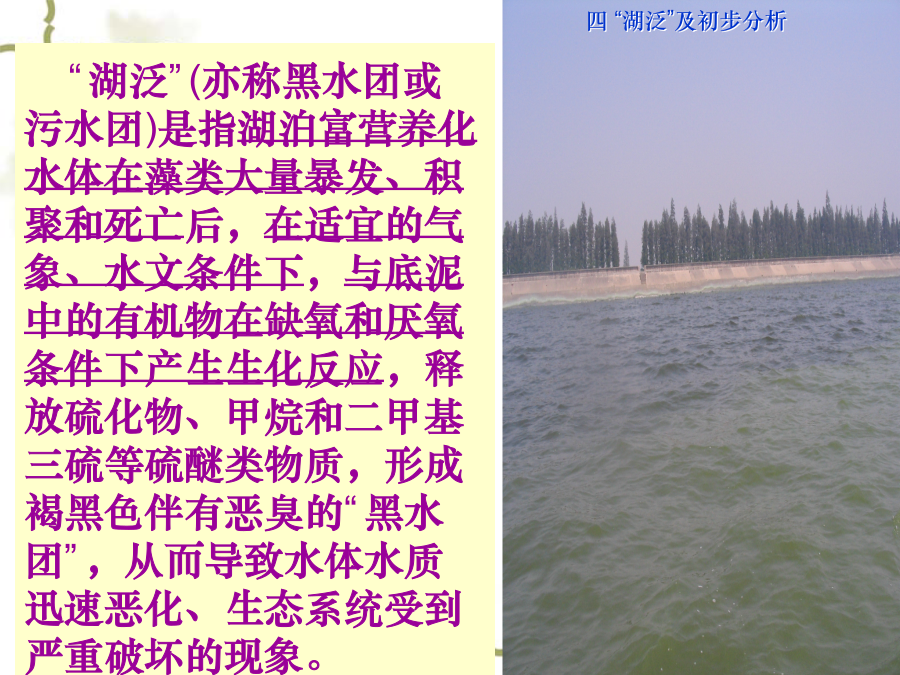

太湖水环境综合治理

星级:

28页

28页

大学毕业论文-—柘皋河、烔炀河水环境综合治理工程初步设计

星级:

134页

134页

本科毕业论文-—柘皋河、烔炀河水环境综合治理工程初步设计

星级:

134页

134页

太湖水环境综合治理

星级:

28页

28页

徽安省淮河流域水环境综合治理总体方案

星级:

56页

56页

2020水环境综合治理工作调研报告多篇

星级:

36页

36页

山东省中小型河流综合治理水环境效应研究——以牟汶河综合治理为例的综述报告

星级:

3页

3页

太湖地区典型农田水环境质量现状分析与评价的开题报告

星级:

3页

3页

水阳江干流(宣城段)水环境综合治理对策研究的开题报告

星级:

3页

3页