如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

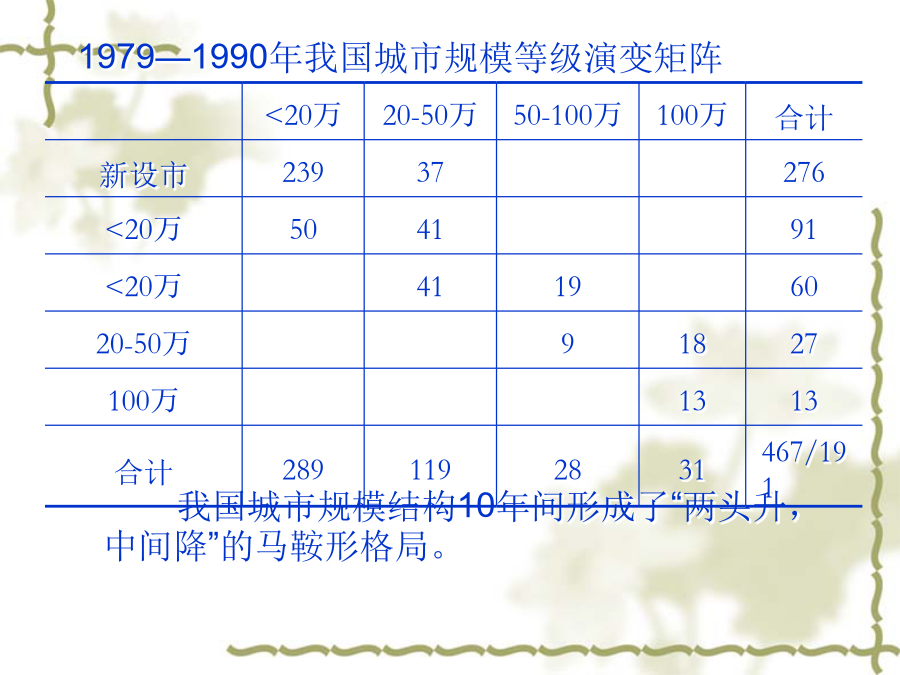

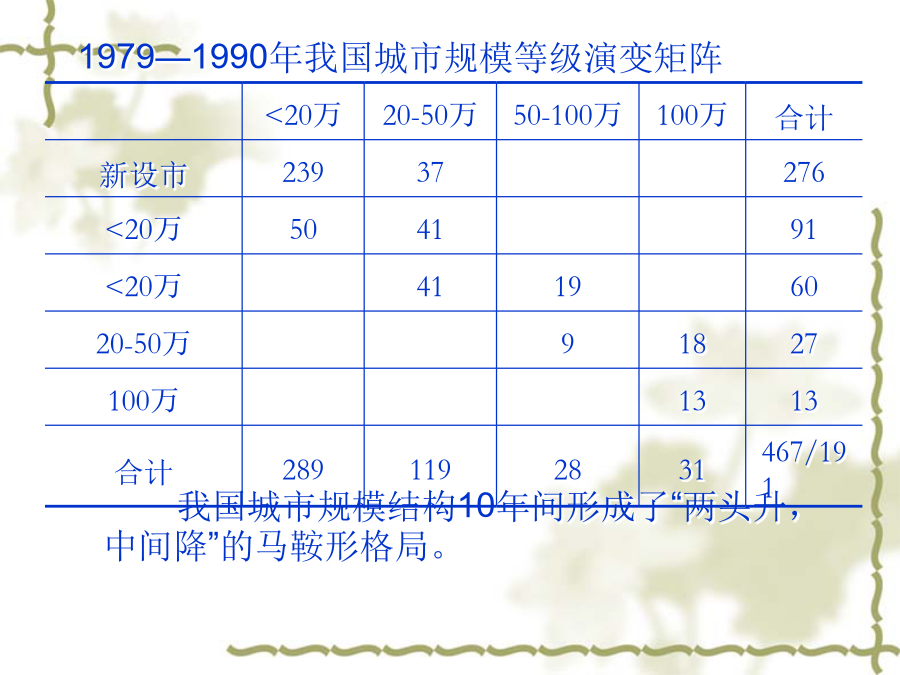

第一节城市规模分布理论为了改进首位度两城市指数的简单化,又有人提出了4城市指数和11城市指数。4城市指数:S=P1/(P2+P3+P4)11城市指数:S=2P1/(P2+P3+‥+P11)二、城市金字塔城市规模越大的等级,城市的数量越少,而规模越小的城市规模等级,城市数量越多。把这种城市数量随着规模等级而变动的关系用图表示出来,形成城市等级规模金字塔。三、位序—规模法则从城市规模和城市规模位序的关系来考察一个城市体系的规模分布。1913年奥尔巴克发现五个欧洲国家和美国的城市人口资料符合下式关系:1936年在辛格的研究出现了一般转换公式:1949年捷夫提出在经济发达国家里,一体化的城市体系规模分布可用简单的公式表达:Pr=p1/RPr:第r位城市的人口;p1:最大城市的人口;R:Pr城市的位序;虽然捷夫的模式不具有普遍意义,但作为一种理想状态,已被很多人接受,实际上是罗特卡模式的一般化:Pi=p1/RiqPi:第i位城市的人口;p1:最大城市的人口;Ri:第i位城市的位序;q:常数;(捷夫模式q=1)第二节对城市规模分布的解释二、对城市规模分布的理论解释1、从方法论上来说,解释有两种基本类型:一种是从变量和过程中抽象出一定数学关系;另一种是提出一种关于各变量之间的原因性论点;2、各种随机模式是解释城市位序—规模分布最有影响的理论。,有一种流行的随机模式来自系统论的熵最大化原理。3、埃尔·莎科斯于1972年提出了一个经济发展城市规模分布的动态模式,试图将城市规模分布与不同经济发展阶段联系起来。三、城市规模分布类型的利弊1、指责的观点:譬如,首位分布对国家经济发展有一种寄生作用;它的空间集中是资源的一种低效率利用方式;它代表了一种超国家的倾向;2、也有人从规模经济和集聚经济角度提出了不同见解,指出空间集中的有益影响。3、也有人认为城市的首位分布是和经济发展的低水平联系在一起的;譬如,斯图尔德则把首位度分布与农业经济,位序—规模分布与工业经济分别联系在一起。第三节中国的城市规模分布③改革开放以来我国高位序大城市人口增长加快,首位度指数有所回升;④在绝大多数情况下,我国高位序城市的实际规模比他们的理论规模小得多,有着可观的发展前景。二、我国城市规模等级结构的变化我们从下表中可以看出我国城市规模结构的些许变化:1979—1990年我国城市规模等级演变矩阵我国城市规模结构10年间形成了“两头升,中间降”的马鞍形格局。形成这一格局的主要原因有:一是行政体制上的变化;二是政治稳定、经济繁荣与城市增长的互动作用在增强。三、我国不同规模城市人口增长速度的变化我国城市的等级规模结构很大程度上受到市镇建制的剧烈变动的影响,从中很难看出不同规模级城市的人口增长速度。分析我国城市人口的可比增长速度(P177,表7-2),得到以下结论:(1)从三个阶段来看,都是第一阶段高,第二阶段最低,第三阶段有回升,但达不到第一阶段的水平,呈明显的马鞍形趋势;(2)平均增长率的标准差都是第一阶段较大,二、三阶段较小;(3)各规模级在各时期都存在着规模级从大到小,增长速度的平均值与标准差由小到大的负相关关系;(4)第二阶段与第一阶段相比,规模级越高平均增长速度的下降幅度越大;而第三阶段与第二阶段相比,情况相反。四、我国城市规模分布的省际差异1、这里我们尝试用以下三个指标来描述各省区的特点:(1)省区内第一大城市的规模;(2)省区内最大城市占省区城镇人口的比重,简称首位比;(3)城市规模等级体系不平衡指数;根据上述指标,我们省区的城市规模分布被分为六个类型:2、我国省区城镇规模分布的演变模式3、省区规模分布类型的影响因素(部分)案例:长三角城市体系的分布结构长三角城市群已形成较为完整的城市体系,包括1个省级城市(上海市),2个省会城市(南京市和杭州市),1个副省级城市(宁波市),以及12个地级市,共16个地级以上城市、37个县级市,总面积约10万平方公里,占全国总面积约1%。按城市人口数划分城市规模等级,得到长三角城市的规模分布体系见表一。表一显示,城市规模与城市数量呈反比,规模较大的城市数量较少,规模较小的城市数量较多。随着城市规模扩大,对应的城市数量越来越少,总体呈现出金字塔状分布。长三角各城市的规模分布体系(2004年)表一:规模等级城市名称城市个数﹥800万人上海1400-800万人南京、杭州2200-400万人苏州、无锡、常州、宁波4100-200万人扬州、湖州、台州、镇江450-100万人南通、泰州、嘉兴、绍兴、舟山、宜兴620-50万人江阴、溧阳、金坛、常熟、张家港、昆山、吴江、如阜、通州、仪征、高邮、江