如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

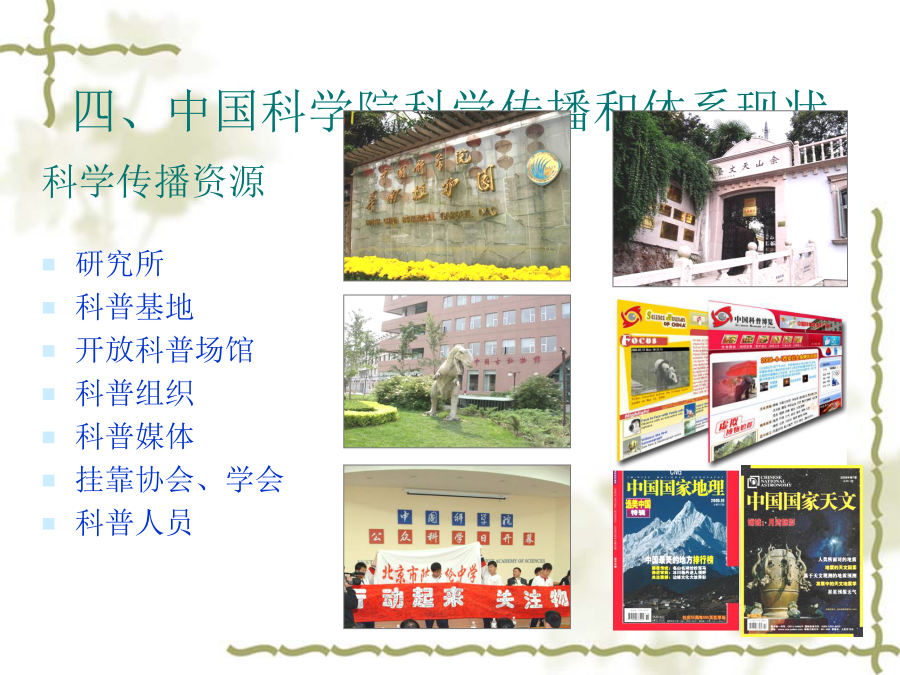

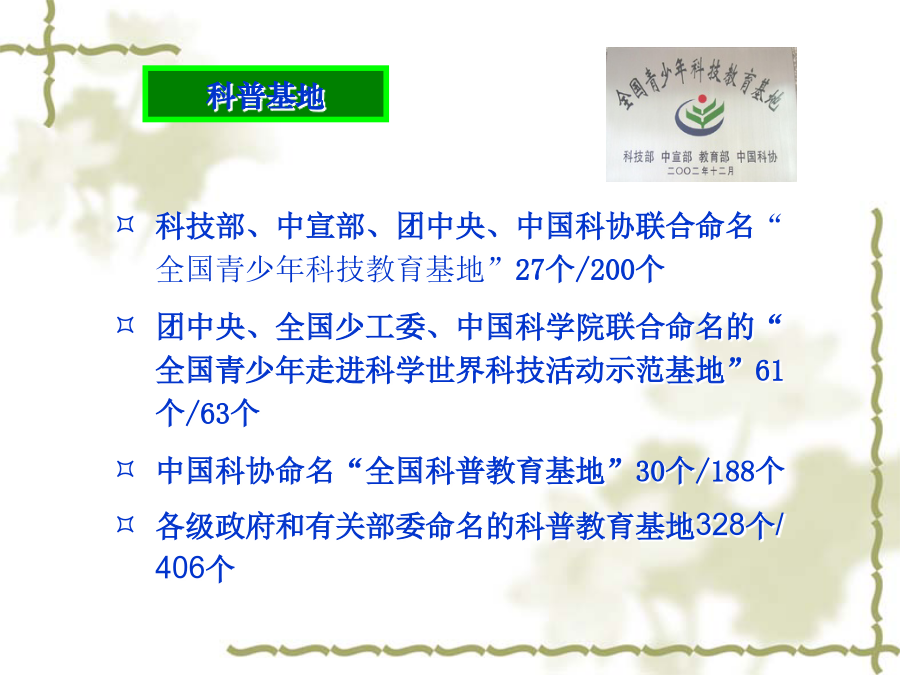

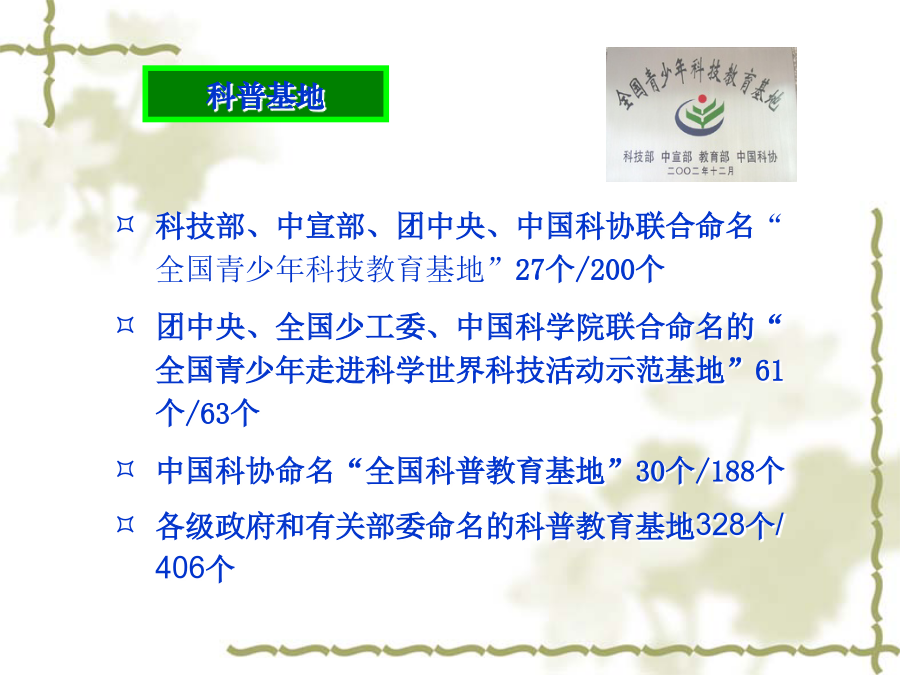

报告内容一、体系的定义和分类二、国外科学传播和体系状况(以英国为例)二、国外科学传播和体系状况(二)二、国外科学传播和体系状况(三)二、国外科学传播和体系状况(四)三、我国科学传播和体系现状三、我国科学传播和体系现状(二)四、中国科学院科学传播和体系现状科技部、中宣部、团中央、中国科协联合命名“全国青少年科技教育基地”27个/200个团中央、全国少工委、中国科学院联合命名的“全国青少年走进科学世界科技活动示范基地”61个/63个中国科协命名“全国科普教育基地”30个/188个各级政府和有关部委命名的科普教育基地328个/406个开放科普场馆“植物园科普网络委员会”(15个成员单位)“标本馆科普网络委员会”(15个成员单位)“天文科普网络委员会”(10个成员单位)“天地生科学文化传播中心”(8个成员单位)“网络科普联盟”(81个成员单位)人力资源:5.8万人(科学院院士688人,工程院院士53人,正高级人员6700人,有博士、硕士学位占职工28.0%、20.5%;116个单位招收研究生,在学研究生48061人,其中博士研究生20919人,硕士研究生27142人。98个院属单位的155个博士后流动站共有在站博士后2936人。23种科普期刊1个报社,1个出版社2个大型科普网站70多个专业科普网站(或科普栏目)管理体系工作体系保障体系五、我院科学传播体系建设的构思和建议是我院作为国家科研机构必须履行的社会责任是我院发挥示范带动作用的重要手段与科技成果转移转化同等重要2.科学传播体系的完善(1)植物园标本馆天文台博物馆2.我院科学传播体系的完善(3)重点建设约20-30个综合实力强、社会影响大的高水平科学传播基地,使之在硬件设施、管理体制和机制、人才队伍结构与整体水平、科学知识传播的系统性等方面,走在前列,成为国内一流、世界知名的科学传播基地。鼓励研究所、国家和院重点实验室、大型科学设施以不同方式向社会公众开放,及时宣传最新的科学发展动态,使之迅速为社会公众所掌握。建设好专门从事科学传播研究、教学、培训的科学传播学科基地。充分发挥中国科技大学和中科院研究生院在科学传播研究和人才培养中的作用,加强对外合作,使之成为我国重要的科学传播理论创新和人才培养的基地。充分发挥院士在科学传播中的积极作用,组织院士开展具有针对性和影响力的科学传播活动。充分调动科研人员在科学传播中的主动性和积极性,使之成为我院科学传播的主体力量。重视发挥老科学家在科学传播中的重要作用。建立学科相对齐全、领域分布合理的专门从事科学传播活动的老科学家队伍。培养造就一批专业科学传播人才。加强对现有主要从事科学传播人员的培训及系统教育,建设一支知识结构合理、素质优良、业有所长的高水平专兼结合的科学传播队伍。逐步形成一支专职、兼职与业余相结合的科学传播队伍。重点扶持若干科普期刊办成在我国具有重要影响、在国际有一定知名度的科普期刊力争8种以上的科普刊物期发行量超过10万份,3种超过20万份,2种科普期刊期发行量达到100万册。积极支持《中国国家地理》等有条件的科普期刊集团化发展。对于条件比较成熟的科普期刊,积极推进其社会化和多元化发展。大力发展网络科学传播建设并运营好我院现有的科学传播网站鼓励各专业性科研网站增加专门的科学传播栏目择优支撑若干有特色、有影响的科学传播网站整合全院网络科学传播资源,提高网站的社会知名度和影响力利用我院科普与科研网络,开辟公众科研实践平台积极推进虚拟植物园、动物馆、古生物馆、微生物馆、病毒馆、天文馆等网上展示与互动平台的建设结合重要科技节日、国际组织科技活动年开展专项科学传播活动针对公众关心的重要科学、技术和公共卫生、安全等问题开展有针对性的活动结合重大科技项目,开展最新科学知识和科技进展的宣传与传播邀请海外科学家来华开展高水平科学传播活动举办科学展览会(类似英国皇家学会的形式)调动广大科学家创作科普作品的积极性,加大对优秀原创性科普作品的扶持力度充分利用我院的科技创新资源和科学传播资源,加强与各大媒体的合作,拍摄制作一批优秀科普影视作品推动科普实物的创新与制作,推动科普实物的社会化和市场化加强与中央部委之间的合作加强与地方政府加强社会组织的合作加强与社会媒体的合作加强国际交流与合作