如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

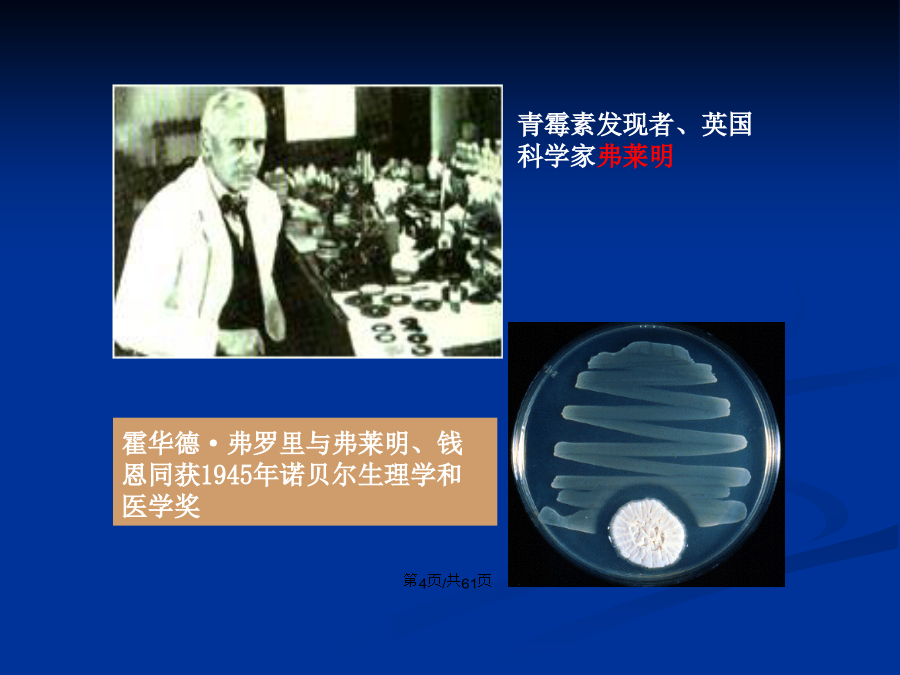

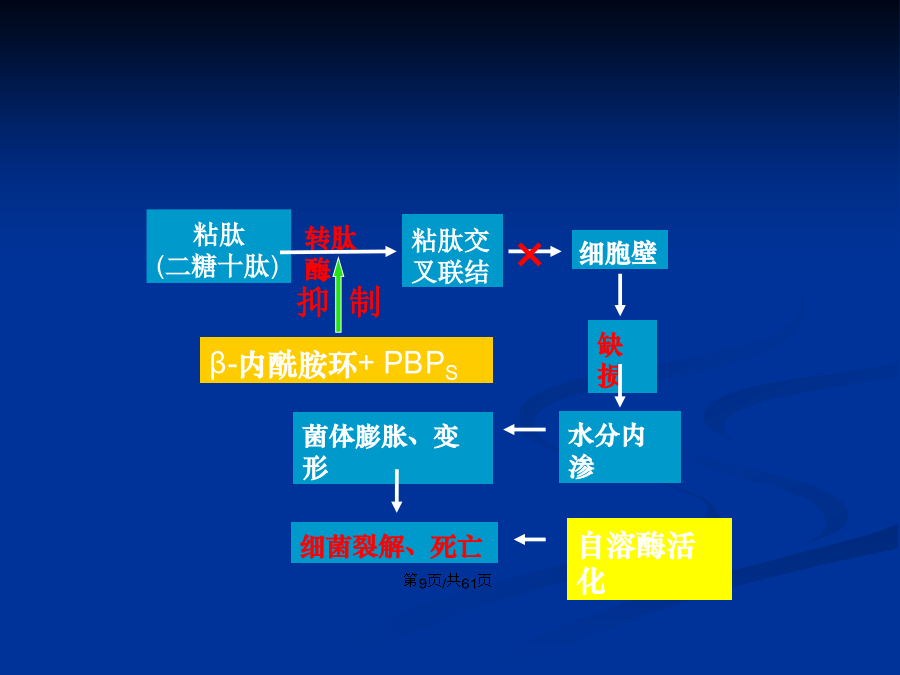

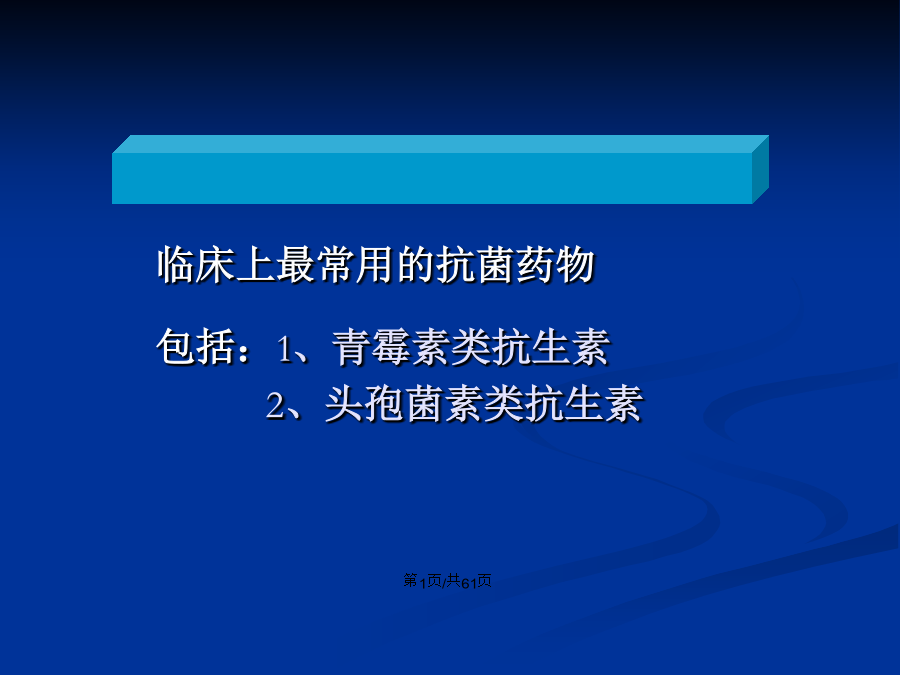

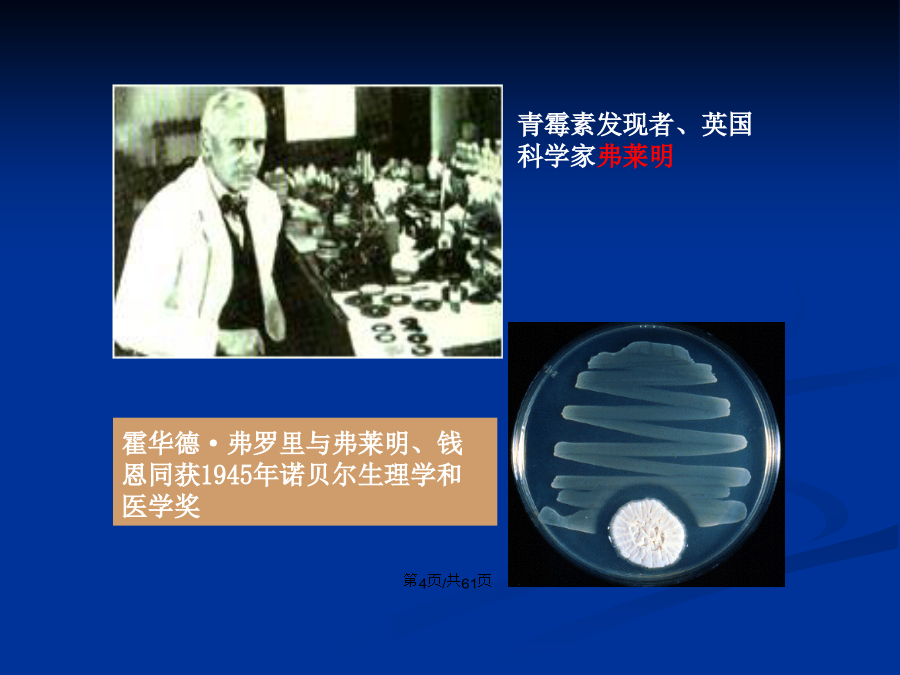

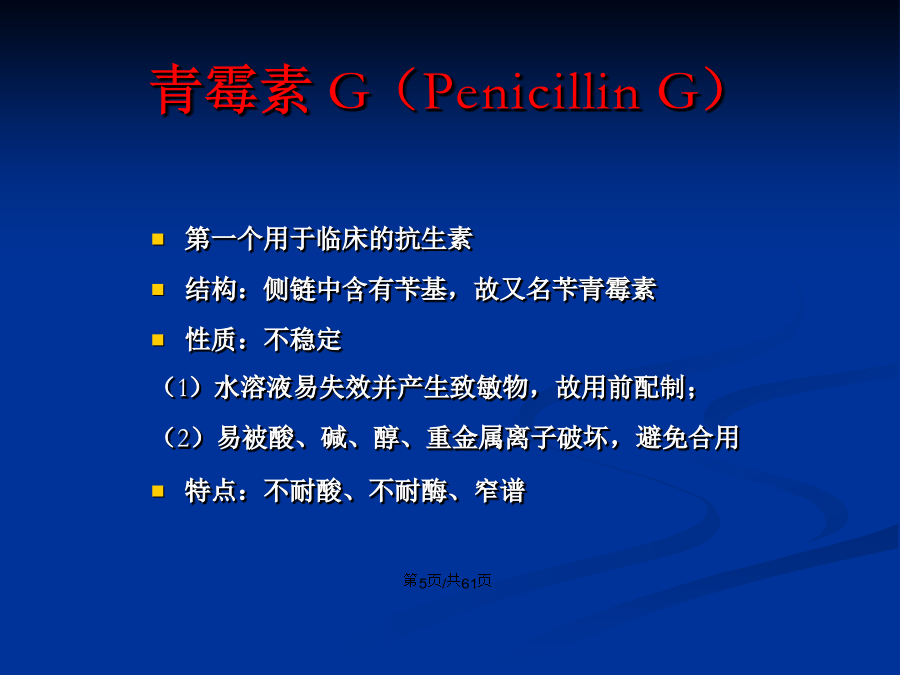

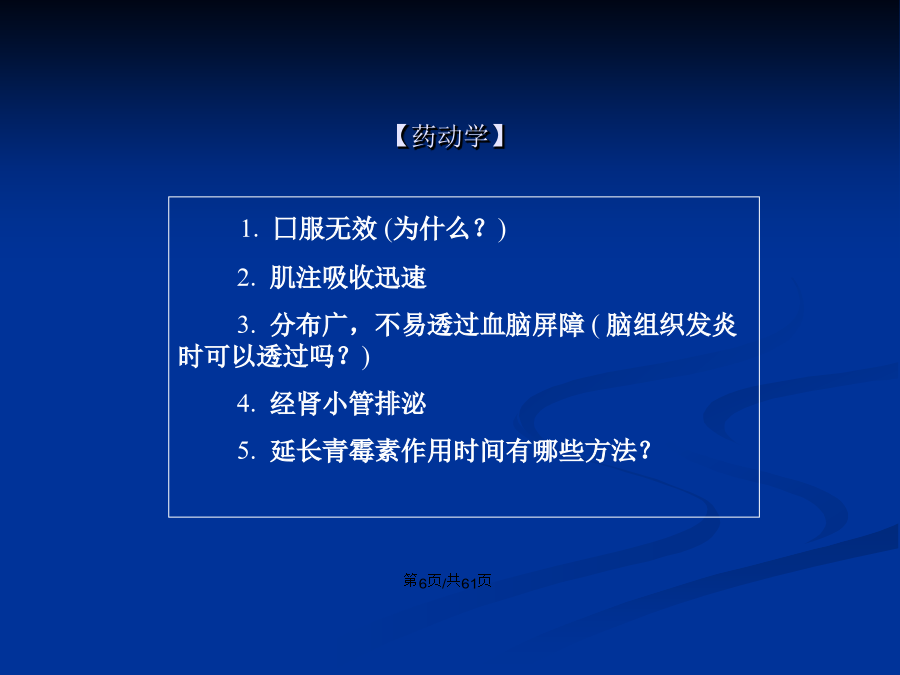

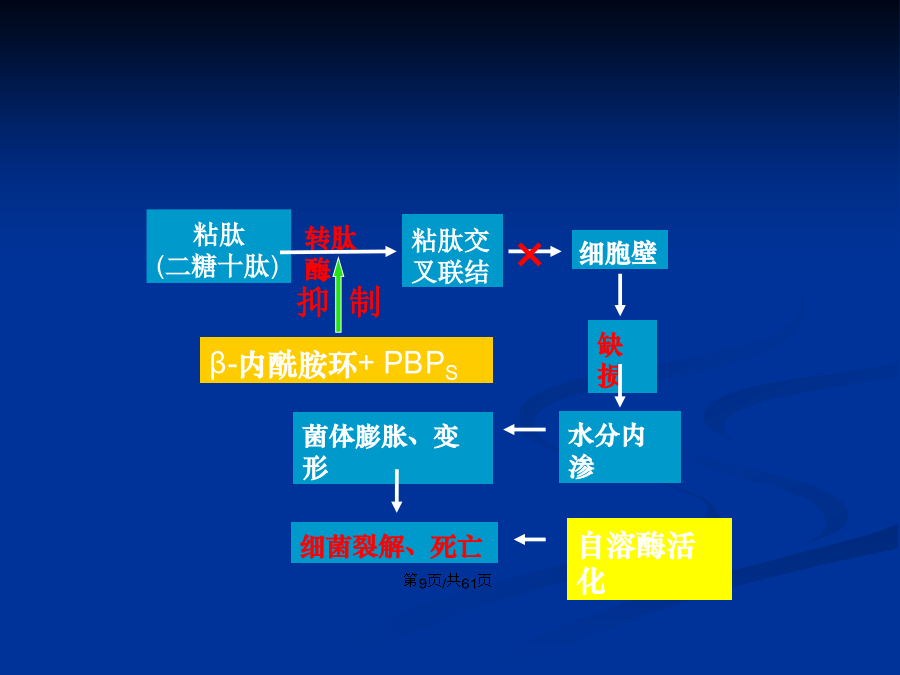

会计学临床上最常用的抗菌药物包括:1、青霉素类抗生素2、头孢菌素类抗生素3、非典型的-内酰胺类抗生素化学结构均含有β-内酰胺环,抗菌机制、耐药机制基本相同。青霉素类:6-氨基青霉烷酸天然青霉素(PG)青霉素发现者、英国科学家弗莱明青霉素G(PenicillinG)【药动学】抑制细菌细胞壁肽聚糖的合成→杀菌作用靶点:青霉素结合蛋白(PBPs)PBPs:细菌细胞壁合成过程中不可缺少的酶。与细菌形态和功能相关,维持细菌生命必需。其中,最重要的一种是转肽酶。激活细菌自溶酶→细菌自溶粘肽交叉联结抗菌特点:1.对G+作用强,对G-作用弱2.对繁殖期细菌作用强,对静止期细菌作用弱3.对人和哺乳动物细胞无影响【抗菌作用】【临床应用】【不良反应】2.赫氏反应用PG治疗梅毒或钩端螺旋体时,出现症状加剧表现:寒战、发热、咽痛、头痛、心动过速等机理:(1)螺旋体抗原抗体免疫反应(2)短时间内被杀灭的大量螺旋体裂解释放内毒素预防:初次小剂量给药3.过敏反应———主要不良反应注射后1-2周内出现的症状:皮肤过敏反应:药疹、粘膜水肿血清病样反应:关节肿痛、血管神经性水肿等注射后立即出现的症状:(5-20min内倒地不起)表现过敏反应预防原则一问二试三观察四治疗防治:重在预防皮试适应症:初、三、换第一次用药需作皮试;更换批号需重作皮试;停药3天以上重作皮试;剂量:10-20IU/0.1ml部位:前臂曲侧皮内,注射后观察30min;阳性:局部红肿、肿块>1cm,痒、全身反应注意事项:空腹时注射青霉素应该注意低血糖反应皮试阳性者禁用青霉素青霉素皮试剂抢救细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药性在临床上非常普遍:1942年青霉素G开始临床使用,1947年就有耐药性的报道了;目前报道100%以上的致病性大肠杆菌对氨苄青霉素耐药。①产生水解酶----β-内酰胺酶窄谱酶:仅能水解青霉素或头孢菌素广谱酶:水解青霉素和头孢菌素——G-菌产生的-内酰胺酶超广谱酶:水解第三代头孢菌素和单环-内酰胺类——克雷伯肺炎杆菌和肠杆菌属产生②牵制机制大量ß-内酰胺酶与广谱青霉素和第二、三代头孢菌素迅速牢固结合后,使药物停留于G-菌胞膜外间隙,不能到达靶点发挥抗菌作用当存在两种或两种以上细菌时,其中一种耐药菌有“牵制机制”,同时也使另一种细菌(可能是敏感菌)受到保护——另一种表现形式的“牵制”③PBPs组成和功能发生变化耐药菌株降低PBPs与β-内酰胺类亲和力耐药菌株增加PBPs合成耐药菌株产生新的PBPs④胞壁外膜通透性改变大肠杆菌突变,使胞膜通道蛋白丢失,通透性减小铜绿假单胞菌胞壁外膜缺少非特异性孔道蛋白——对β-内酰胺类天然耐药细胞壁⑤自溶酶减少细菌对青霉素类抗生素的耐受性——青霉素类抗生素对某些金黄色葡萄球菌具有正常抑菌作用,而杀菌作用较差原因:细菌缺少自溶酶【药物相互作用】(二)半合成青霉素1.耐酸青霉素类——苯氧青霉素类青霉素V(penicillinV)非奈西林(phenethicillin)特点:①耐酸不耐酶②可口服③抗菌谱与青霉素同——用于轻症感染2.耐酶青霉素类——异唑类青霉素双氯西林、苯唑西林、氯唑西林、氟氯西林特点:①耐酸耐酶②可口服,血浆蛋白结合率高,不易透过血脑屏障③主要用于耐PG的金葡菌感染④双氯西林作用最强3.氨基青霉素类(广谱青霉素类)氨苄西林、阿莫西林、匹氨西林等特点:①耐酸——可口服,②不耐酶——对耐药金葡菌感染无效;③对G-杆菌有效——可用于伤寒、副伤寒以及G-杆菌所致的上呼吸道感染、尿路感染。4.抗铜绿假单胞菌广谱青霉素羧苄西林、替卡西林、磺苄西林、以及阿洛西林和美洛西林等酰脲类青霉素。特点:①不耐酸不耐酶——口服无效,对耐药金葡菌无效;②对大多数G-菌有效;③对铜绿假单胞菌作用强。5.主要作用于G-菌的青霉素美西林、匹美西林、替莫西林等特点:①对G-菌产生的-内酰胺酶稳定,对G+菌作用弱。②窄谱,主要用于G-杆菌所致的尿路感染,对铜绿假单胞菌无效。三、头孢菌素类抗生素与青霉素相比它有如下特点:1、抗菌谱广,作用强2、对-内酰胺酶稳定,不易耐药3、过敏反应发生率低,约为PG的5-10%4、毒性小,主要为肾毒性头孢菌素的分类1.吸收:一般口服吸收差,需注射给药。但某些如:头孢氨苄、头孢克洛可口服。分布:体内分布广泛。第三代、四代头孢菌素穿透力强,分布广,可透过血脑屏障。3.排泄:主要经肾脏排泄。注意:头孢哌酮、头孢曲松主要经胆汁排泄。1.抗菌谱:前三代对G+菌的抗菌力一代不如一代,对G-菌的抗菌力则一代比一代强。第四代对G+和G-菌作用都很强。2.酶稳定性:对β-内