如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

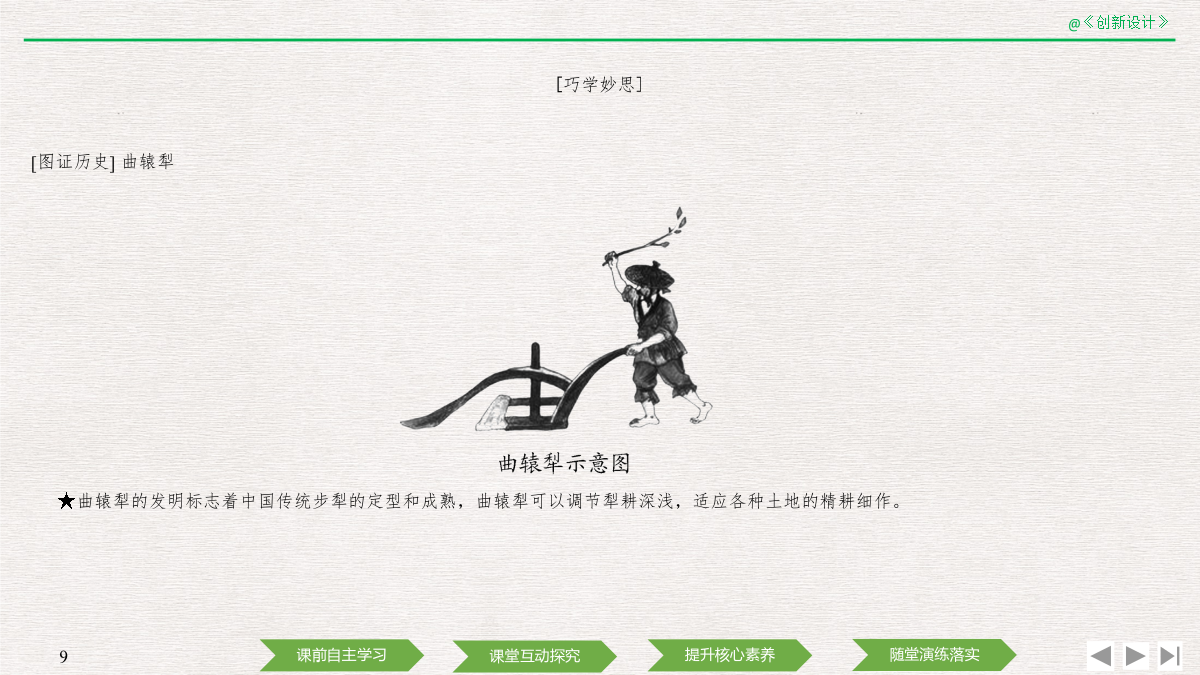

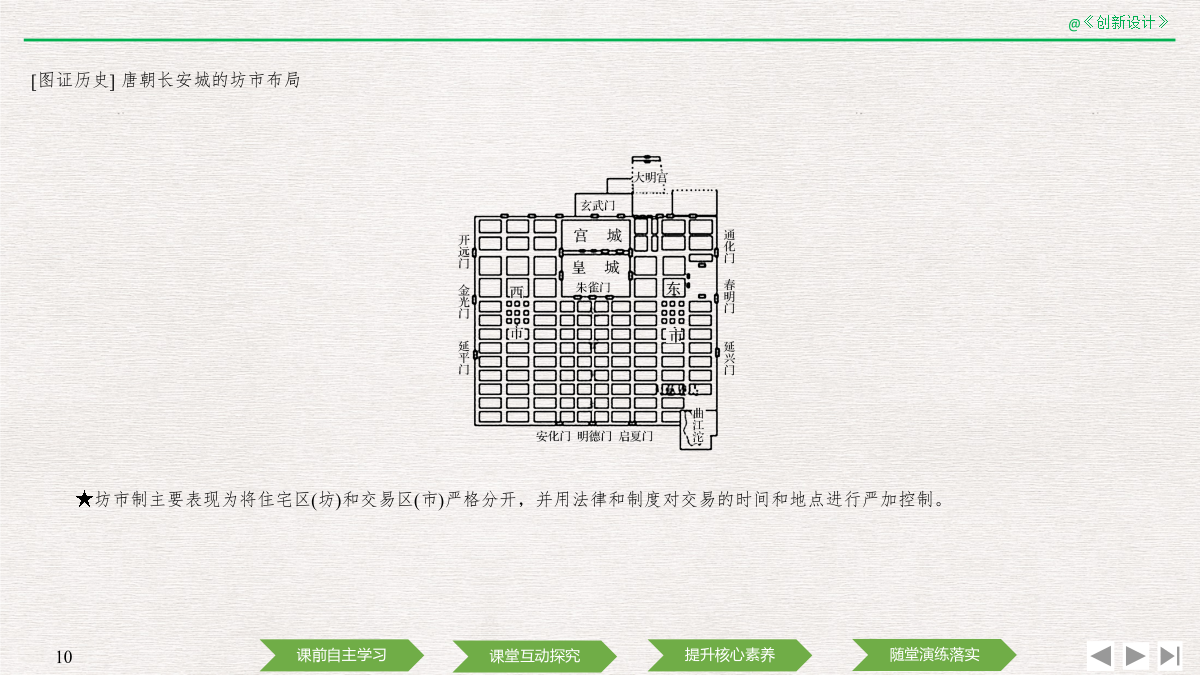

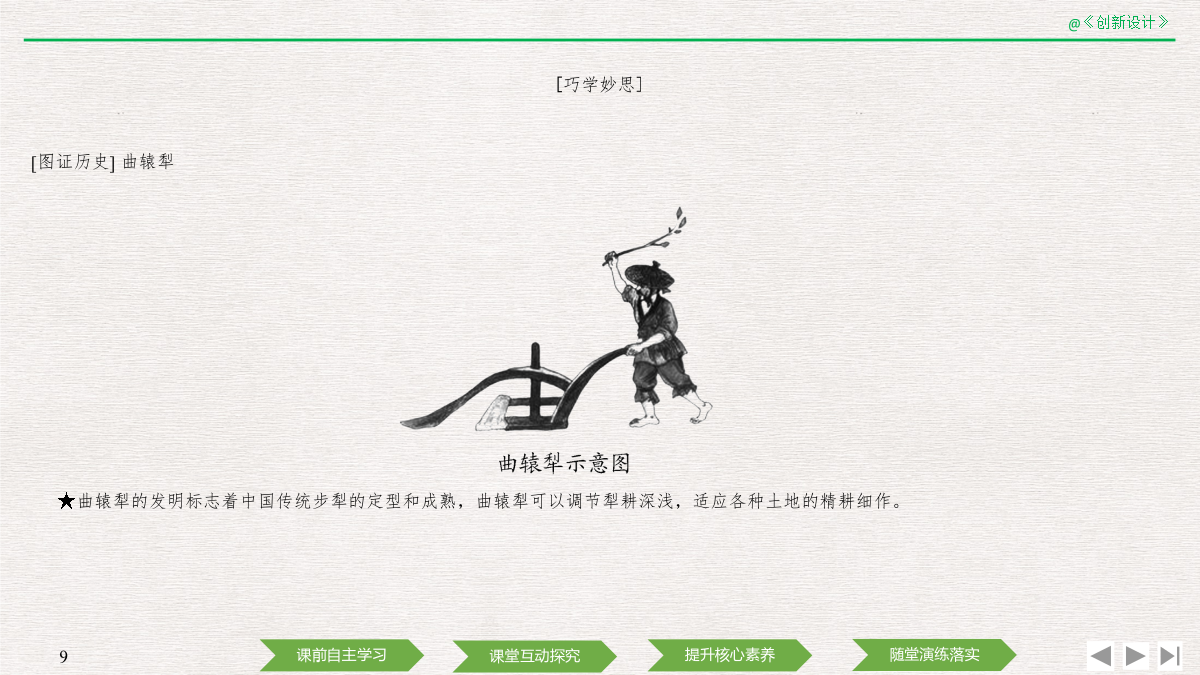

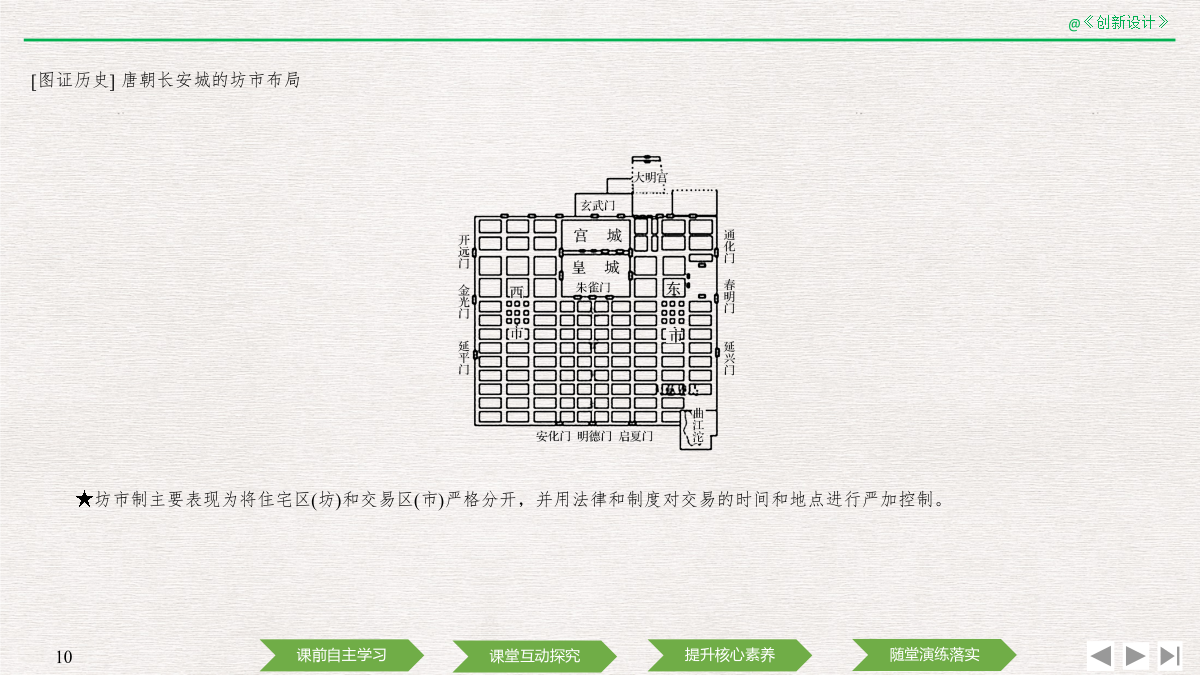

课时2魏晋至隋唐时期的经济和思想文化考点一魏晋至隋唐时期的经济1.农业(1)生产工具:唐代出现__________,将中国的犁耕技术推向成熟。(2)灌溉工具:隋唐五代北方有立井水车、长江流域发明_____________。(3)土地制度:北魏和唐朝前期推行__________,实质是封建土地国有制。灌钢法俞大娘航船考点二魏晋和隋唐时期的思想与科技文化1.思想阿拉伯3.文化钟繇[图证历史]曲辕犁[图证历史]唐朝长安城的坊市布局[图解历史]唐代“三教合一”图3.史论观点——中国古代经济发展先后形成过两个中心黄河流域是我国最早的经济中心,魏晋南北朝时经济重心开始南移,在南宋至元朝,南方经济发展水平超过北方,到明清时期南方经济中心地位得到巩固和发展,并在江南的一些地方产生了资本主义萌芽。4.历史现象——三武灭佛“三武灭佛”指北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛的合称。这一现象与当时僧侣地主和世俗地主间日益突出的经济利益矛盾有关,也与意识形态领域内的不同文化的碰撞交汇相关。“三武灭佛”一方面是佛教的发展对社会经济正常运转产生负面影响的结果,另一方面也是佛教与中国儒家正统文化和道教文化争夺思想统治权的结果。主题一封建经济的恢复与发展——魏晋至隋唐的农耕经济史料二(唐代开元十三年)东至宋、汴,西至岐州,夹路列店肆待客,酒馔丰溢。每店肆皆有驴,赁客乘,倏忽数十里,谓之驿驴。南诣荆、襄,北至太原、范阳,西至蜀川、凉府,皆有店肆,以供商旅,远适数千里,不持寸刃。——《通典·食货七·历代盛衰户口》史料三长安城实行严格的“坊”“市”隔离制度。政府规定,“其市当以午时击鼓二百下而众大会,日入前七刻击钲三百下散。”——《唐前期长安城的商业》史料四一个大都市的形成,总有其特定的原因。在李唐统治的三百年中,扬州是一个比较安定的区域……处于江淮之间的重要地理位置,周围资源丰盛,物产富饶,经济基础雄厚……又是南北交通的枢纽,江淮的糟米、盐铁和各种货物,都要由扬州转运至各地。——王鸿《扬州散记》1.史料一为古人游记类史料。史料信息说明北魏孝文帝改革前,中原地区战乱较多,导致农耕经济发展一度缓慢;孝文帝改革后,以洛阳为中心的中原地区商业经济繁荣。2.史料二为古代原始文献史料,主要反映了唐朝商业交易具有地区广阔、商路畅通、商旅安全、次数频繁、数量较大等特点。3.史料三主要说明唐代市坊分开,商业经营上有时间和空间的限制,依然采取“抑商”政策。4.史料四主要说明唐代扬州城市发展的主要原因是社会安定、地理位置优越、物产丰饶、交通便利。1.根据史料一、二、三,概括魏晋至唐代商业发展的特点。答案(1)魏晋时期,商业发展一度中断;孝文帝改革后北方商业恢复和发展。(2)隋唐时期,商业繁荣,但商业活动受到限制,坊市分离;城市发展具有多元化。2.根据史料四并结合所学知识,概括唐代商业繁荣的主要原因。答案唐代国家统一,社会稳定;经济发达;具有开放性、包容性;道路畅通。[史论归纳]1.先秦至唐代城市发展的特征主题二思想文化领域的变革——唐代古文运动与儒学复兴运动[史料研读]史料二长期的战乱、分裂、民族杂糅,中原价值观,尤其是儒学价值观被破坏。……,继续开展儒学复兴运动。它和西方的文艺复兴运动一样,采取的相同方式,越过汉唐诸儒,回复到先秦儒典,去重读圣贤著作。这个复兴,不是单纯的一种回复,……,它确实和先秦时代的儒学有很大的不同。——摘编自彭永捷《漫谈唐宋儒学复兴运动》1.史料一主要从经济、阶级关系、思想及文学特点角度阐述了唐代古文运动的社会背景。从史料看,唐代经济发展和阶级关系的变动;南北朝以来的骈体文格式束缚了思想的表达和文学的发展等,推动了唐代古文运动的兴起。2.史料二主要从思想角度说明了儒学复兴运动兴起的背景。史料认为长期战乱使唐代传统儒学价值观受到破坏,佛教传入,和道教一起挑战儒学地位等。1.根据史料一并结合所学知识,概括唐代古文运动的社会价值。有何重要启示?[史论归纳]唐代复兴儒学的作用考法1从唯物史观和史料实证角度考查经济文化的影响解析南方人喝茶习俗在北方从“被嘲笑”到“‘道俗’皆饮”,体现了南方饮茶文化对北方的影响,这说明南方经济文化影响力在逐渐上升,C项正确;材料中无法体现唐朝中期南茶才开始北运,A项错误;南北方饮食习惯相差很大,只是某些方面相互交融,B项错误;南方经济超越北方是在南宋,经济重心南移完成,D项错误。答案C【素养解读】全国卷高考命题以学科素养考查为主,本题从“唯物史观”和“史料实证”角度考查南方喝茶习俗在北方的变化。具体解读如下:考法2从史料实证与历史解释角度考查古代文字的演变A.当时统一文字的努力B.汉字演变的历史过程C.当时字体流行的实际状况D.汉字尚未形成完整的体系【素养解读】本题从“